1-2Q22中资财富管理机构营收与AUM增速数据背离,相当数量机构更是负增长,很多投资者不禁疑惑,财富管理转型为什么这么难? 我们认为,中国财富管理行业是万亿人民币营收空间的市场,是金融机构商业可持续的重要战略选项。但财富管理转型效果低于市场预期,答案可能涉及战略性投入、配套体制机制以及接纳战略蛰伏期。

摘要

综合类机构财富管理转型还在起跑线。我们将财富管理机构大体分为两类,以银行和头部券商为代表的综合类机构,以东财、蚂蚁等科技背景公司为代表的平台类机构。不考虑监管差异,相比美国,中国市场金融科技氛围浓厚,平台类机构商业模式较为成熟,公募基金保有量市场份额集中度高可作印证,2Q22末TOP3机构~80%。反观银行和券商,同期公募基金保有量TOP 10市场份额仅约80%和60%。另外,1-2Q22诸多机构AUM、营收增长趋势背离,AUM / 总资产指标较低,大多机构客户流失率居高不下,我们认为,中资综合类机构财富管理转型任重道远。

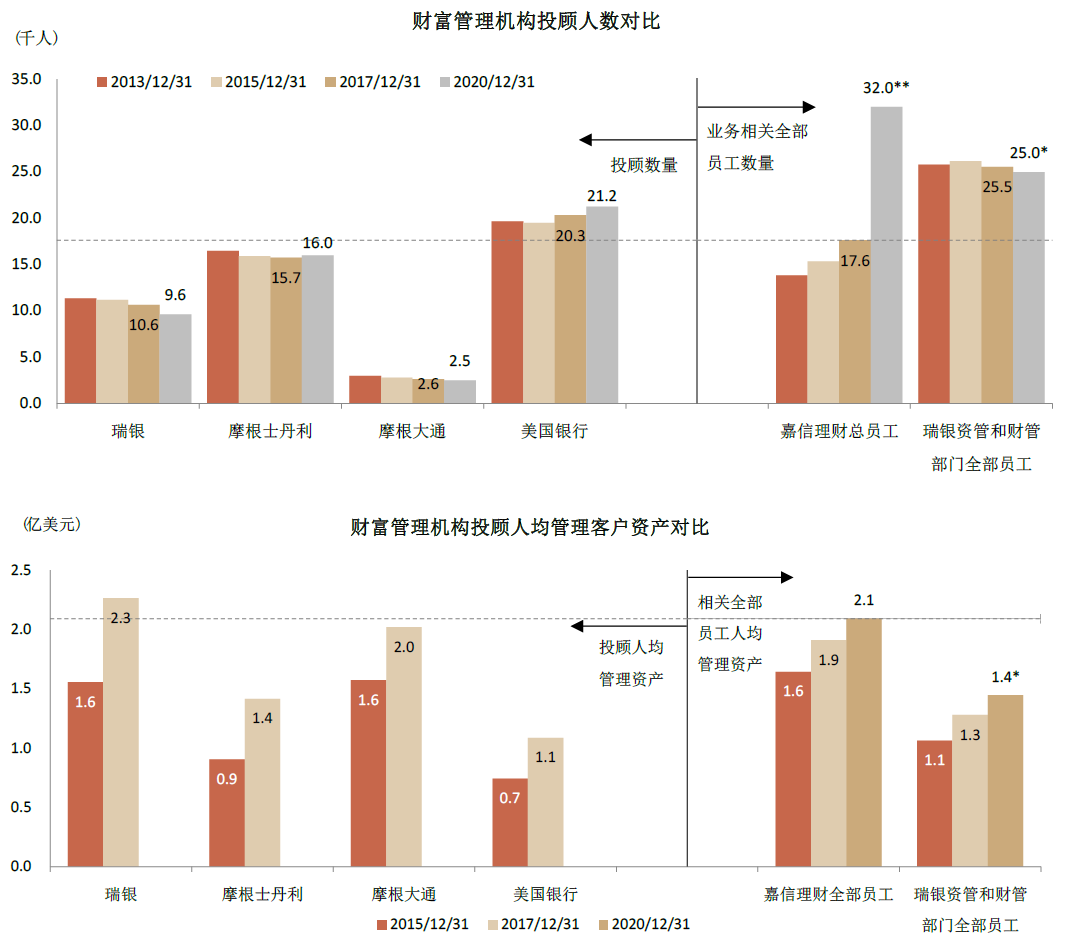

战略性投入,人力、科技与管理要素一个都不能少。综合类财富机构强调中后台输出胜率更高的金融决策和权益服务,通过优秀客户经理与目标客群有效交互,业务模式强调“高成本、高费率”,需要战略性投入方能推动转型成功。欧美样本机构投顾人均AUM在1-2亿美元,假设中资单客户经理产能在5亿元,一家10万亿元AUM的机构需配备近两万名专职客户经理。另外,总部或总行中后台定位于大买方团队,更需要组织大量智力资本要素,一个参考数据,中资TOP5的公募基金人员大多在600-900人。另外,C端财富管理业务流程复杂冗长,科技投入有助于减少产品服务传递中的漏损或操作风险。此外,财富部门内部组织、集团组织架构构建需要减少内部摩擦成本,旨在发挥部门间和链条间的专业输出以及协同效应,体制机制配套更是不可或缺。

从投入到增长,从营收到利润,转型需要一些时间。综合类财富管理机构商业模式链条冗长,需要高效组织协调人力、科技和管理要素,改革难度大。另外,长期以来,中资银行收入70-80%源自净利息收入,中资券商收入仅约30%源自财富管理业务,转型动力、信贷文化及投行文化如何与财富管理文化兼容共生等问题都需要中资机构用时间回答。因此,财富管理转型短期无法一蹴而就,功成更需时间沉淀。招行零售业务经历了近20年的沉淀、3次转型才成就今日的护城河;瑞银、摩根士丹利等的组织架构演进也经历了十几年,发展前期关注业务规模、投顾人数等,对成本投入有一定容忍度。

风险

财富管理机构组织架构及体制机制建设进程慢,相关投入不足。

正文

综合类财富机构处于转型初期

中国财富管理行业处于发展初期,表现为居民收入、行业规模的快速增长,同时,普遍的流量收费模式和高客户流失率也说明了财富管理机构买方投顾转型的必要性。我们将财富管理机构大体分为两类,以银行和头部券商为代表的综合类机构,以东财、蚂蚁等科技公司背景为代表的平台类机构。平台类机构商业模式聚焦中后台直接经营客户,产品品类聚焦信息披露充分和竞争激烈的公募基金类产品,客户主要覆盖大众客群。相比平台类机构,综合类财富管理机构财富管理业务模式更加复杂、价值链条更长,财富管理转型难度更高。我们认为当前综合类机构财富管理转型还在起跑线,主要体现在以下几点:

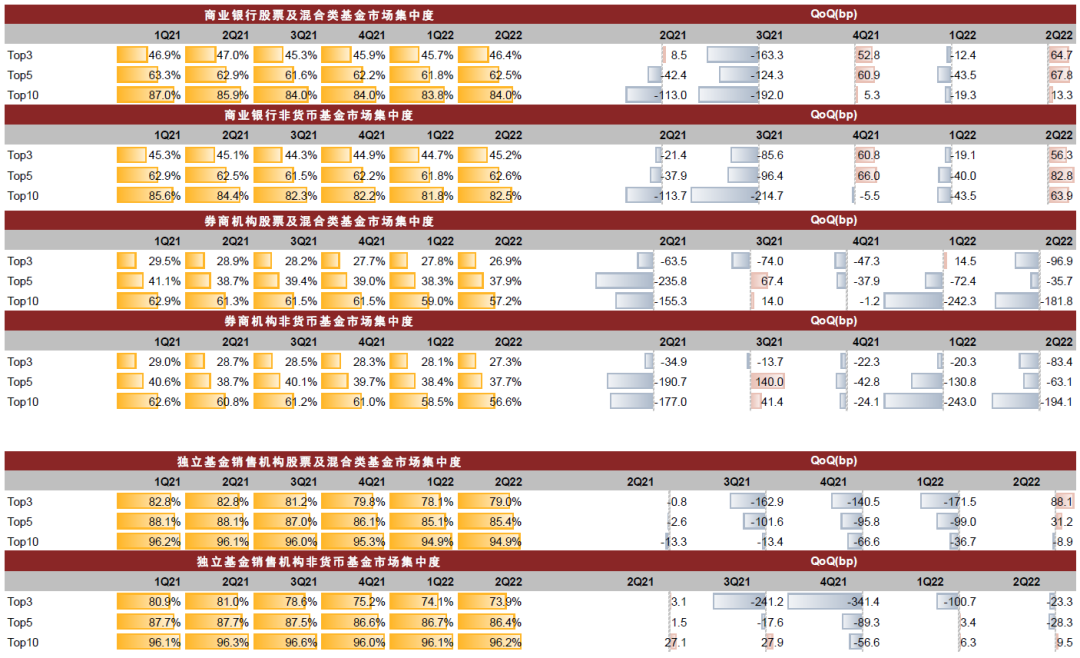

► 综合类机构市场份额集中度低、波动大,反映商业模式仍处于探索期。从2Q22末的基金保有量数据可以看到:平台类机构的Top10市场份额超过95%,TOP3接近80%;而商业银行Top10市场份额约84.0%,券商仅为57.2%。相对于平台类机构,综合类机构间尚未拉开明显差距,尚未有某家机构建立全业务链条的竞争优势,综合类机构财富管理转型仍然处于战略投入初期。

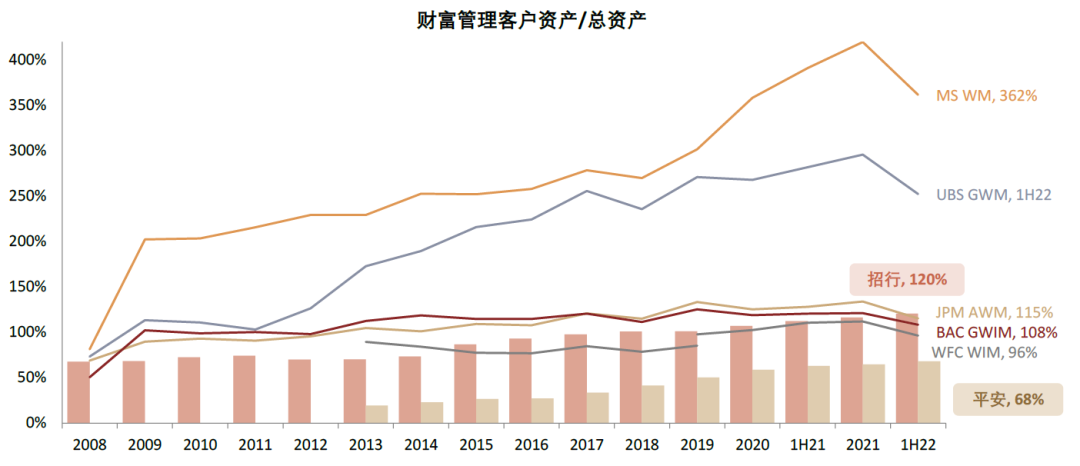

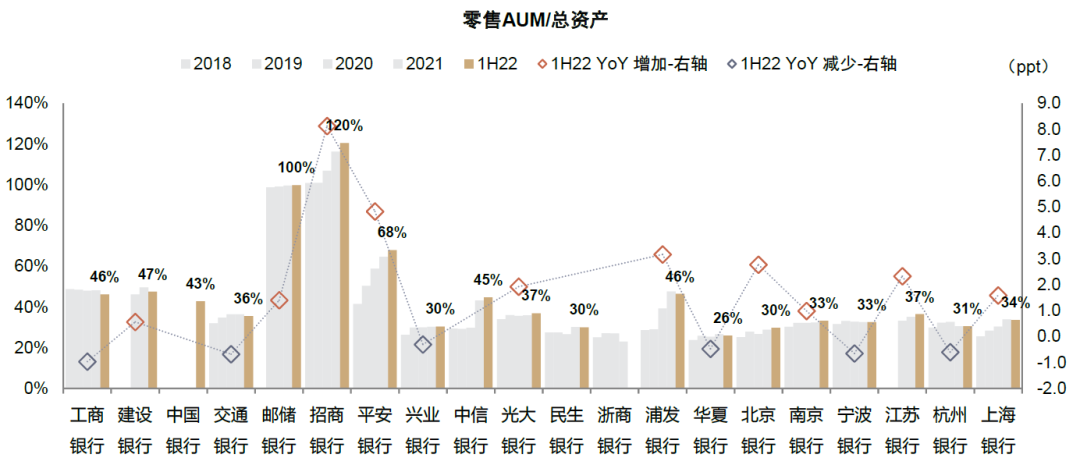

►财富管理深度有待提高,市场波动期缺乏韧性。以AUM/总资产指标来看,国内机构仍有提升空间,除了绝对数值的提升,还包括扛市场波动的韧性提升。AUM/总资产指标可以反映财富管理机构经营客户资产负债表的能力,1H22招行及平安分别录得120%和68%,较海外机构水平仍有一定差距,考虑AUM口径差异后差距更为明显。2022年上半年资本市场波动,上市银行AUM/总资产指标增长乏力,平均同比增长1.5ppt,同比增速较2021年可比数据(2.18ppt)明显下降,剔除招行(8.1ppt)和平安(4.8ppt)后上市公司平均增幅仅0.8ppt(2021年1.39ppt)。

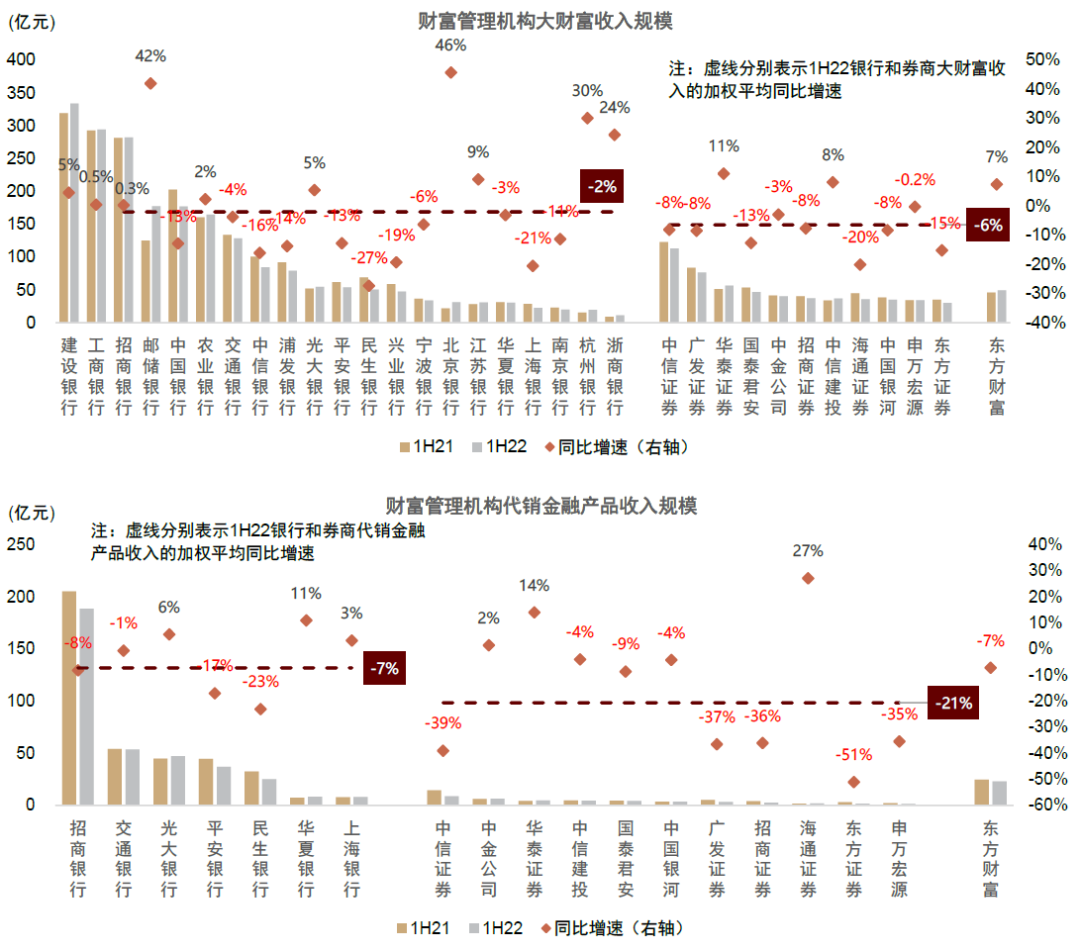

►AUM与营收增长趋势背离,中资机构财富管理展业仍处于卖方驱动模式。1H22主要财富管理机构客户AUM同比增速虽然较1H21普遍有所下降,但大部分机构仍然保持了正增长,反观财富管理收入,则普遍负增长。AUM与营收增长趋势的背离,反映出目前国内财富管理机构对代销产品收入的依赖度仍然较高,而基于保有规模的收入占比较低,导致市场波动下财富管理营收表现受到影响。区别于其他金融业务,财富管理强调与目标客群的高频交互,最终建立信任感。中资财富机构目前将更多时间投入客户获取而非存量客户经营,营业收入也相应呈现更大的资本市场周期属性。向前看,我们认为买方投顾转型是国内财富管理机构必选项。

图表1:中国财富管理行业处于快速增长阶段,类似美国70-90年代,主要受益于居民财富积累、人口结构变化、金融市场改革等带来的供需共振

资料来源:Wind,中国社科院,美联储,美国经济分析局,中金公司研究部

注:“中国部分金融产品规模”图中各项政策的填充色表示对应的资产产品类型。

图表2:银行及券商基金保有量集中度低于独立基金销售机构

资料来源:中国证券投资基金业协会,中金公司研究部

注:市场集中度基于Top100中独立基金销售机构保有量总量计算

图表3:以AUM/总资产指标刻画财富管理机构综合实力,1H22招行录得120%,领跑国内银行业,相当于UBS 2012年时的水平,发展空间广阔

资料来源:公司公告,中金公司研究部

注:1)MS 2008年收购花旗美邦,故AUM跃升;富国银行2020年客户资产口径调整;2)MS、UBS单独设立财富管理部门,此处使用财富管理部门的客户资产规模,JPM、BAC、WFC资产管理和财富管理业务统一核算,此处使用其资产与财富管理部门的客户资产。

图表4:1H22上市银行“零售AUM/总资产”增长分化,招行、平安在高基数情况下仍然实现行业最高同比增幅

资料来源:公司公告,中金公司研究部

注:1)中信银行、民生银行1H22零售AUM口径更改,同比数据不可比。2)浙商银行未披露1H22零售AUM规模。3)国内银行AUM包括存款,海外机构并未包括,因此国内机构调整后AUM/总资产指标处于较低水平

图表5:1H22主要银行AUM增速有所放缓,但仍保持正增长

.png)

资料来源:公司公告,中金公司研究部

图表6:尽管客户AUM保持增长,但1H22大部分财富管理机构相关收入呈现下行态势

资料来源:公司公告,中金公司研究部

资料来源:公司公告,中金公司研究部

注:代销金融产品收入加权平均同比增速=1H22该类机构代销金融产品收入之和/1H21该类机构代销金融产品收入之和-1

战略性投入:人力与科技成本

综合类财富管理机构的商业模式强调中后台输出胜率更高的金融决策和体验更佳的权益服务,依托优质客户经理实现与目标客群的有效交互。其商业模式复杂,是一项系统性工程,需要战略性投入人力资源、科技资源和管理资源。

商业模式强调密集智力资本要素投入,前台客户经理、中后台投顾等人力资源师财富管理展业的重要保障。前台人员投入不足可能导致单客户经理管理规模过大、从而造成客户体验下降,对客户需求的挖掘和把握不足;而中后台投顾人才的缺失则会制约机构大类资产配置、财富规划等真正为客户创造超额收益的能力的建设。

►前台客户经理投入:美国头部综合类财富管理机构投资顾问人均管理资产规模普遍在1-2亿美元。考虑到中外居民财富分布差异、国内代表性银行零售AUM中存款占比较高、目前国内外投顾能力差距,乐观情景假设国内财富机构单客户经理覆盖10亿元AUM(包括50%左右的存款类产品),意味着对于一家AUM为10万亿元的财富管理机构而言,应该至少匹配投资顾问近万名。若假设单个客户经理覆盖AUM为5亿元,则需要2万名专业客户经理。值得注意的是,这里的客户经理是指KPI主要挂钩客户财富管理业务事项,主要对财富管理部门负责的客户关系经理,否则,人均产能可能需要继续下调。另外,受限于行业发展阶段,目前国内市场缺乏充分的优秀客户经理供给,财富机构展业无奈只能通过社会招聘而非校招培养实现,进一步增加了投顾人员招聘的成本与难度。

►中后台投顾投研人员投入:综合类机构总部或总行中后台需要承担“大脑”职能,负责产品筛选与引入,并为前台人员提供专业的资产配置、财富规划、客户关系管理等建议,在定位上更接近买方团队。尤其是在国内财富管理机构向买方投顾模式转型的背景下,中后台部门对智力资本要素的要求更高。一个形象但并不完全恰当的类比案例,中资TOP5的公募基金人员大部分在600-900人范围,考虑财富机构对于客群获取经营、资产配置、科技运营等高质量要求,中后台人员配置上仍有较大提升空间。

图表7:综合类财富管理业务的模式复杂性决定其需要更多投顾人员,海外综合型头部财富管理机构的投顾数量在1-2万人,人均管理客户资产1-2亿美元

资料来源:公司公告,Scorpio Partnership 全球私人银行基准报告,中金公司研究部

注:*“瑞银资管和财管部门全部员工”使用2019年数据,2020年公司未披露;投顾人均管理资产使用Scorpio Partnership统一口径的财富管理客户资产计算,嘉信理财与瑞银资管财富全部员工人均管理资产使用公司披露的财富与资管全口径客户资产计算。**嘉信理财2020年收购TD Ameritrade导致员工人数快速上升。摩根大通的投顾数量只包括AWM部门私人银行和资产管理业务的投顾,不包含零售财富管理

图表8:上市银行零售存款占AUM比重普遍在50%以上,招行、平安、浦发、中信等占比较低

.png)

资料来源:公司公告,中金公司研究部

注:1)中信银行、民生银行1H22零售AUM口径更改,同比数据不可比。2)浙商银行未披露1H22零售AUM规模。

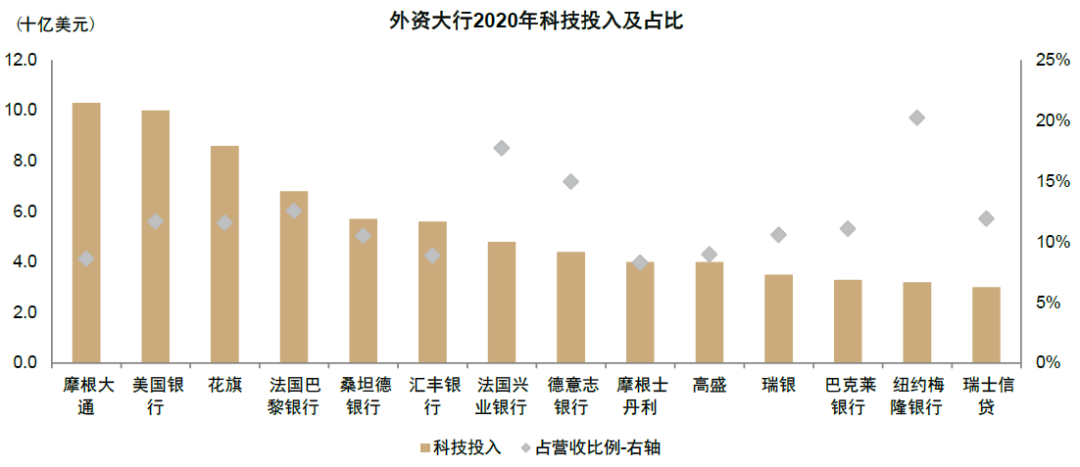

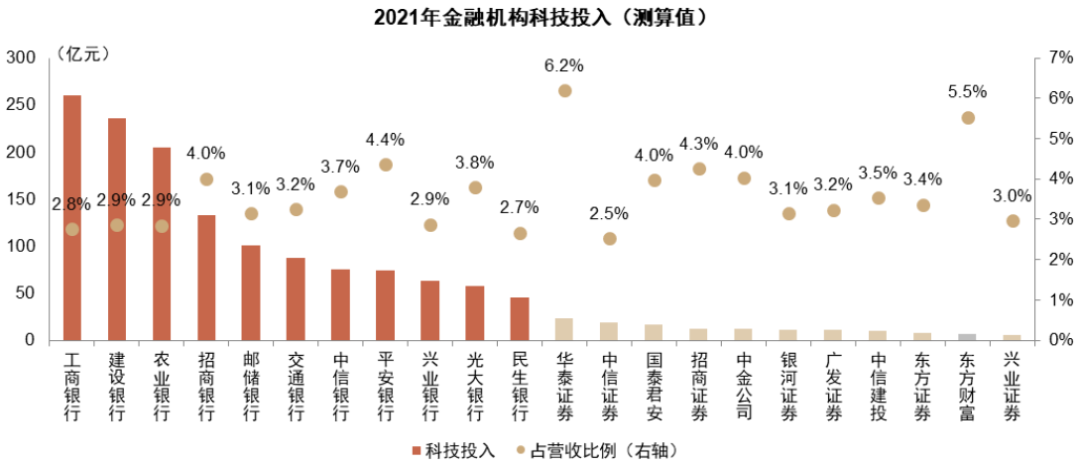

除了人员投入外,科技投入也是综合类财富管理机构的必选项。科技对综合类财富管理机构的作用可以体现在前中后台各个流程:中后台层面,考虑到财富管理客群服务流程较长,涉及环节众多,科技投入是产品服务传递顺畅,减少操作风险的保障;而前台方面,科技投入是沉淀客户经理展业经验、提高投顾服务标准化程度以实现客户下沉的重要依托。外资大行普遍重视科技投入,2020年头部机构科技投入占营收的比例平均为11%。国内财富管理机构科技投入占比2020年普遍在3%-5%,华泰及东财投入较高。

图表9:摩根士丹利的财富管理数字化战略

资料来源:公司公告,中金公司研究部

图表10:外资大行科技投入占营收的比例平均为11%

资料来源:公司公告,中金公司研究部

图表11:测算主要金融机构科技投入情况

资料来源:证券业协会,公司公告,中金公司研究部

注:券商科技投入来自《2020年信息系统建设投入指标专项审计报告》,并假设2021年科技投入占营收比重与2020年相同

管理要素:组织架构与体制机制改革配套

财富管理转型除了一次性的战略投入,还需要组织架构和体制机制等上层建筑改革跟进。组织架构“治标”,体制机制“治本”,两者相互配合方能降低财富管理部门内部以及部门之间协同的摩擦成本,也有助于推动财富管理文化形成。

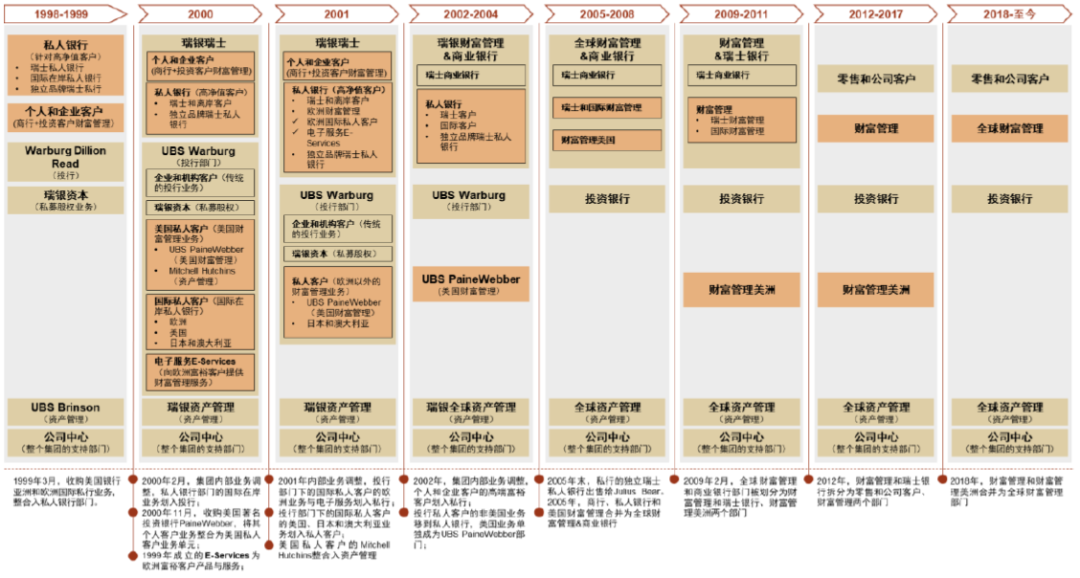

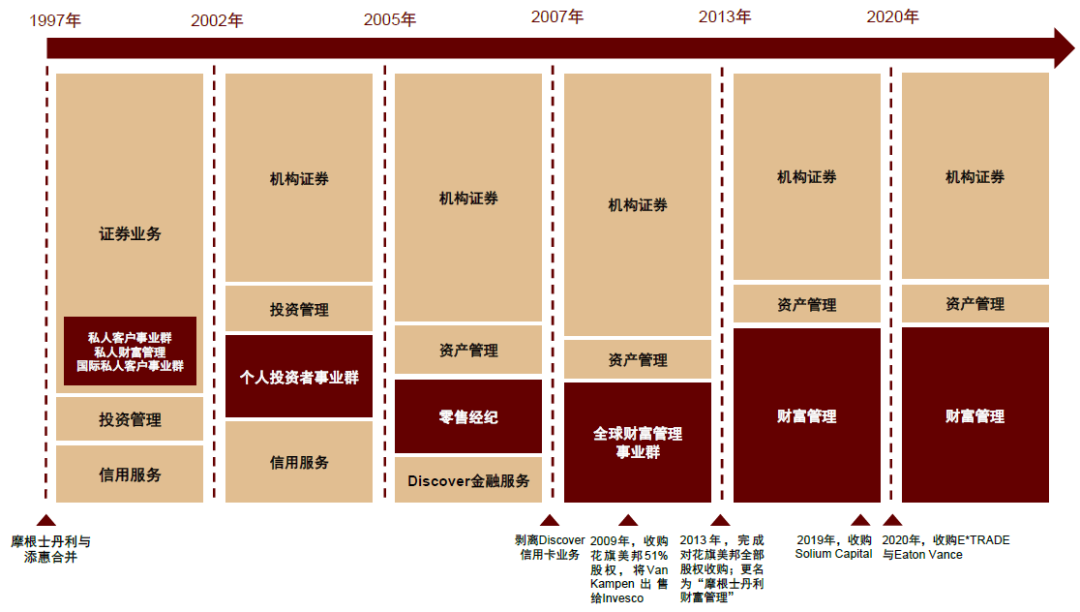

海外头部财富管理机构业务发展历程中无不伴随着组织架构与体制机制的改革。以摩根士丹利为例:1)其机构证券与财富管理部门的协作由浅入深、效率提升,离不开上层建筑的优化。摩根士丹利的机构证券(ISG)与财富管理部门(WM)的协作从简单的产品供给、交易执行与分销深入到客户与底层架构共享,并且通过收益分享协议以及组织架构改进等激励和推动措施,提高协作效率,充分挖掘业务机会与潜在客户。2)而在投顾薪酬和激励制度的设计上,摩根士丹利以财富管理指标为主,激励力度大,且可以根据宏观环境与公司战略灵活调整。

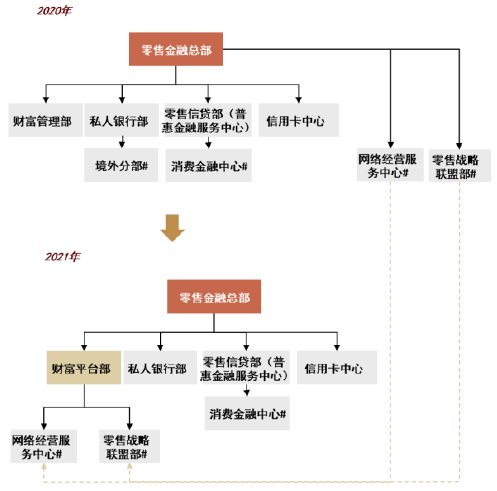

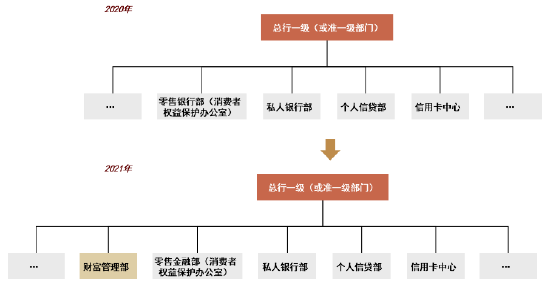

国内机构近两年纷纷进行组织架构改革,迈出了上层建筑适配财富管理业务发展改革的第一步,体制机制改革尚需跟进。历史上国内金融机构多将财富管理部门设置为二级部门,与其他部门间的协同效应不明显,组织架构上的松散导致发展业务时受到限制。近年以来,我们看到多家机构将财富管理部门设置为一级部门或子公司,如中金将财富管理业务置于子公司中金财富,招行、兴业、中信等多家银行将财富管理部门调整为一级部门,在管理模式上的转变有助于实现业务发展的事半功倍。但部门架构的调整只是第一步,相关的协作流程的理顺、收益分配体系、激励机制等都需跟进才能真正发挥组织架构改革的最大效力。

图表12:摩根士丹利机构证券与财富管理部门的协作逐渐深入,从简单的产品推荐到客户与底层架构共享

.png)

资料来源:公司公告,Morgan Stanley (2007) Presentations,Morgan Stanley (2012) Presentations,中金公司研究部

图表13:摩根士丹利财富管理薪酬考核以财富管理指标为主,根据宏观环境与公司战略灵活调整

.png)

资料来源:公司公告,Advisorhub,中金公司研究部

图表14:招商银行设立财富平台部

资料来源:公司公告,中金公司研究部

图表15:中信银行设立财富管理部

资料来源:公司公告,中金公司研究部

图表16:兴业银行调整设立财富管理部

资料来源:公司业绩交流会,中金公司研究部

徐徐图之,时间成本投入不可或缺

财富管理业务经营需要持之以恒,方能沉淀核心优势。作为2C业务,财富管理面向的客群数量较大且客户画像复杂,综合类机构的商业模式更是链条冗长,需要高效组织人力、科技和管理要素。因此,财富管理业务转型应徐徐图之,需要长期的投入和持续的模式优化方能功成。

从营收到利润,财富管理转型需要一些时间

除了展业初期的一次性战略投入,财富管理业务还需要在人力和科技方面持续投入。人力成本的持续性体现在投顾人员的高薪酬,以激励智力资本要素价值充分发挥,而科技成本的持续投入则有助于机构紧跟科技更新迭代步伐,不断提高客户体验和业务效率。

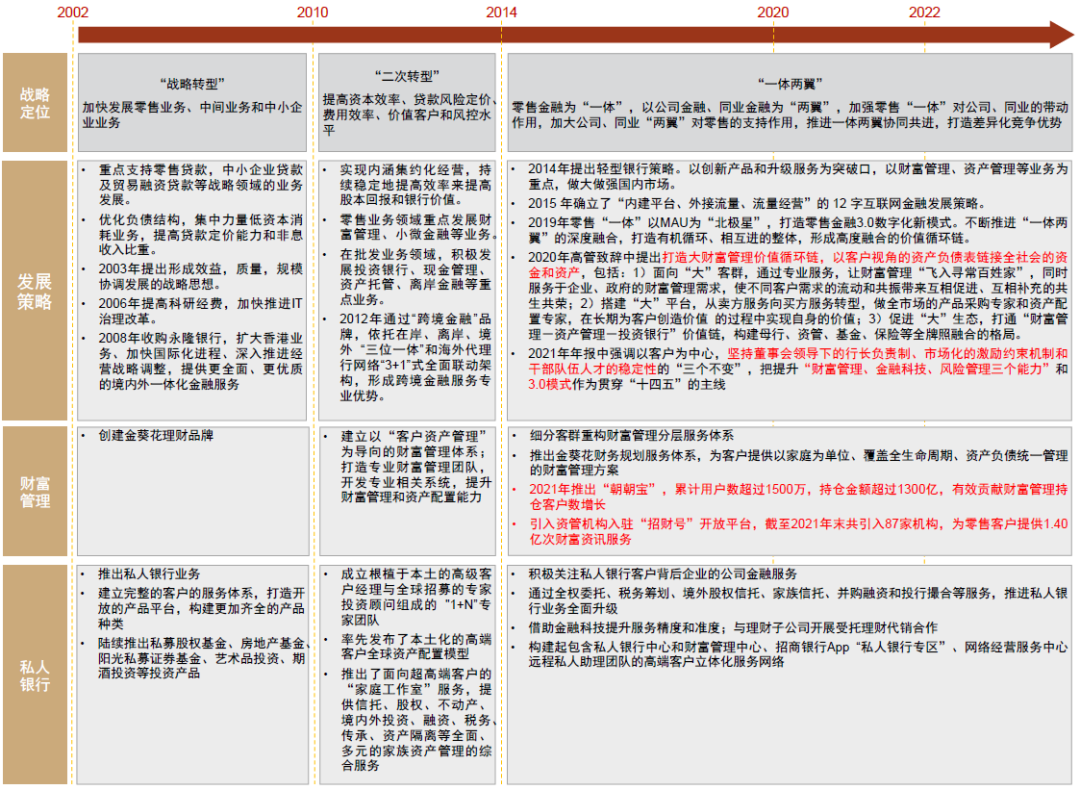

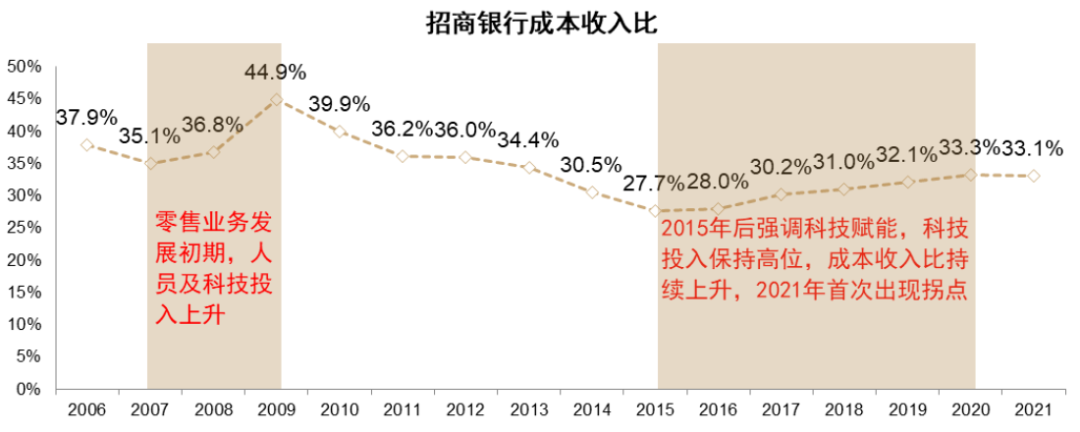

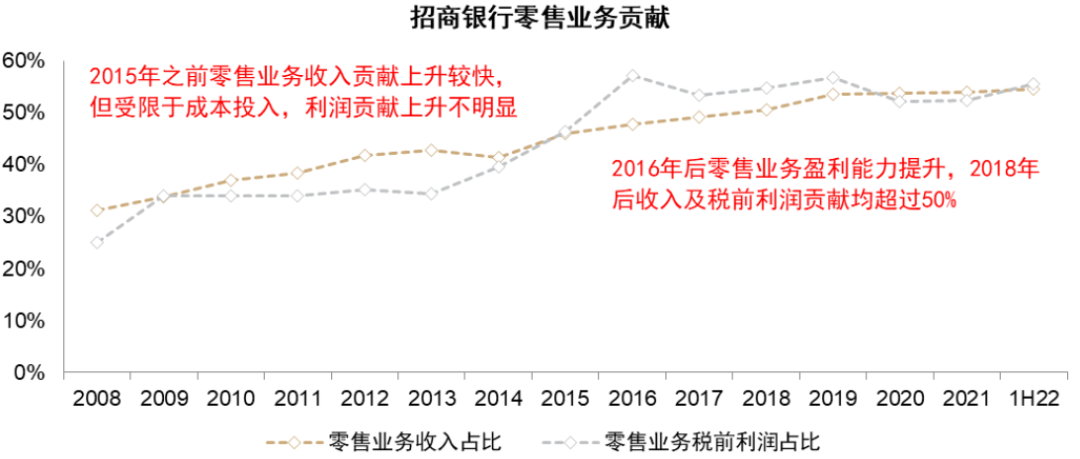

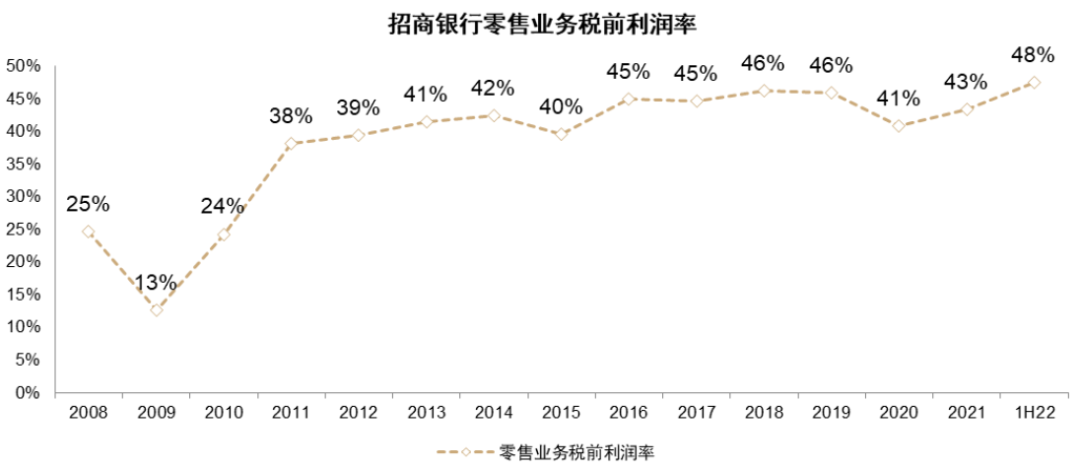

以招行发展零售业务为鉴,其经历了近20年的积累,进行了三次零售转型,从而获得目前的零售银行或财富业务竞争优势。从招商银行零售业务贡献变化来看,2008-2015年期间,零售业务收入贡献快速上升,收入占比从30%左右上升至超过40%,但受限于成本端投入较大,税前利润的贡献提升并不明显。而2016年之后,得益于前期投入带来的客群及业务优势,零售业务税前利润开始提升,2018年后零售业务收入及税前利润贡献均超过50%,税前利润率也保持在40%以上的较高水平。

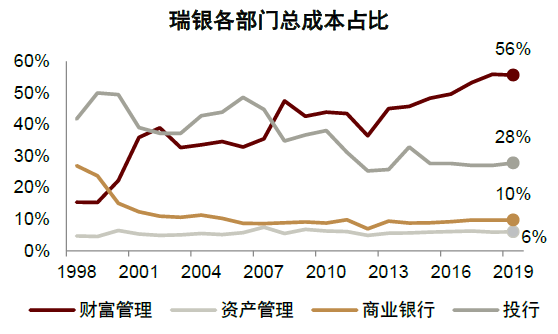

全球头部财富管理机构瑞银的展业历程同样显现出对财富管理业务的投入倾斜及成本容忍度。

►瑞银自2008年之后财富管理部门成本占比超过投行部门,成为第一大成本支出部门,且成本占比在之后持续提升,2019年财富管理部门成本支出占所有成本支出的56%。在人力资源的配置上,2000年后财富管理部门人数即超过其他部门,截至2019年瑞银财富管理部门人数达到2.27万人,高于其他部门人数总和。我们认为,财富管理业务强调客户经理与客户的有效交互,对客户经理人数和素质要求较高,因此需要更高的人力资源投入,国内财富管理机构应重视投顾人员配置,以满足客户服务的需要。

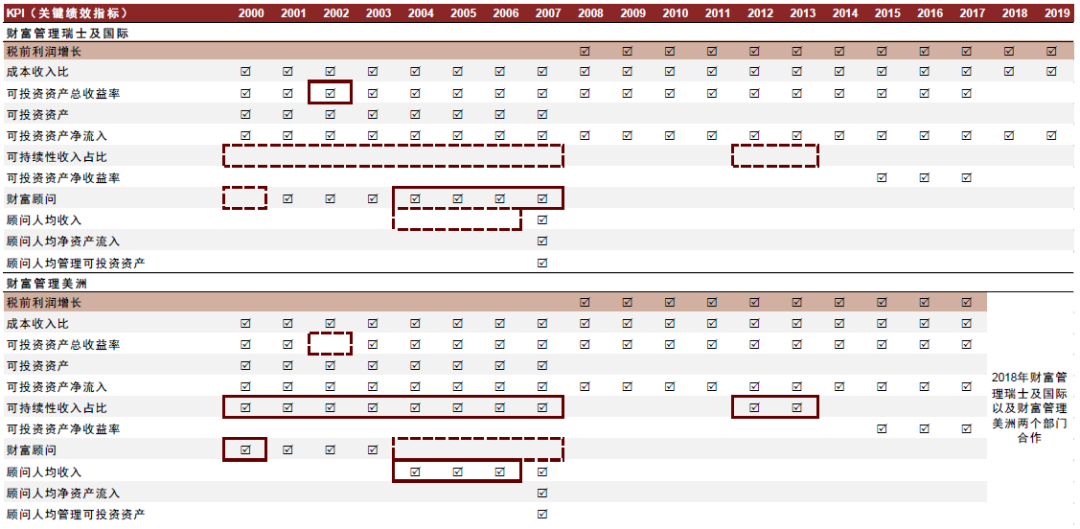

►瑞银充分践行财富业务“高投入、高产出”的理念,考核指标对应业务发展阶段调整,转型初期更加重视投顾数量等潜力指标,考核主要在损益表上半部分。以瑞银对美国地区的考核为例,2000年之前公司财富管理业务主要集中于瑞士地区,2000年后开始向美国及其他地区拓展。在美国业务的考核上,2000-2003年主要强调投顾数量和可持续性收入增长,2003-2007年不再要求投顾数量的增长,而是开始重视投顾人均收入,同时继续关注可持续性收入增长,2007年之后的考核则以税前利润为主要指标。考虑到国内财富管理机构转型仍处于起步阶段,我们认为短期内考核仍应以AUM增长、投顾数量增长、营收增长为主要导向,经过持续性投入后转而考核人均产能和税前利润等事项。

图表17:招商银行历经三次零售转型

资料来源:公司公告,中金公司研究部

图表18:招商银行零售转型过程几次成本收入比提升,皆对应零售转型战略性投入

资料来源:公司公告,中金公司研究部

图表19:成本投入是一个长期过程,零售业务利润贡献增长后于收入贡献增长

资料来源:公司公告,中金公司研究部

图表20:招商银行零售业务税前利润率在2011年后保持稳中有升,税前利润率超过40%

资料来源:公司公告,中金公司研究部

图表21:2008年后,瑞银财富管理部门成本支出占比超过投行部门,位居所有部门第一

资料来源:公司公告,中金公司研究部

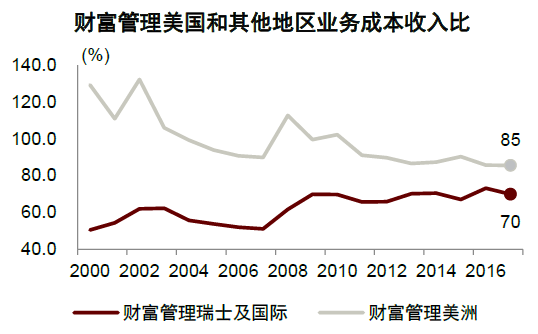

图表22:瑞银财富管理部门成本收入比较高,新业务发展初期呈现上升趋势

资料来源:公司公告,中金公司研究部

图表23:瑞银财富管理部门考核指标阶段性调整,对应业务发展阶段的核心要求

资料来源:公司公告,中金公司研究部

注:勾选初表示在该地区考核的指标,红框及虚线表示在两个区域业务考核指标上的差异

时间沉淀是财富管理文化塑形的前提

上层建筑层面,组织架构改革需要机构综合考虑存量禀赋与公司发展战略、业务定位等,具有一定复杂性,大多机构无法做到一步到位,而是需要在实践中逐步修正。海外头部财富管理机构的组织架构整合也是一个长期的过程,瑞银的组织架构改革经历了20年时间,直到2018年才将财富管理业务完全集中于一个部门。当然,全球布局导致的业务复杂性是其独特的影响因素,若不考虑全球布局,业务整合经历14年左右。而财富管理历史积淀较少的摩根士丹利,从财富管理转型开始到成立独立的财富管理部门经历了约5年,如果考虑后期收购花旗美邦、完成整合,则共用了近16年。

另外,信贷文化和投行文化的转型更不是一蹴而就的。尤其是当前中资银行收入70-80%源自净利息收入,中资券商收入仅30%左右源自财富管理业务的情况下,传统业务的信贷和投行业务等还是主要的营收贡献点,机构管理层及员工缺乏改革的紧迫性,即使管理层有魄力进行激励机制改革以刺激财富管理文化的产生,但信贷文化、投行文化真正与财富管理文化兼容共生仍需要时间沉淀。

图表24:瑞银业务部门演变历程,全球业务布局更增加了组织架构整合难度,历经20年实现财富管理业务整合至一个部门

资料来源:公司公告,中金公司研究部

图表25:摩根士丹利公司部门结构变迁,于2002年成立了独立的财富管理部门,2013年完成收购花旗美邦后的整合工作

资料来源:公司公告,中金公司研究部

风险提示

财富管理机构组织架构及体制机制建设进程慢,相关投入不足。发展财富管理业务对相关机构的组织架构及体制机制建设要求较高,投入不足可能导致财富管理业务发展受限,与其他业务的协同效应减弱,削弱机构竞争力。当前国内财富管理处于战略发展的关键窗口期,相关投入的重要性更加明显。

本文来自微信公众号“中金点睛”,文章版权归原作者所有,内容仅供参考并不构成任何投资及应用建议。