20250627 论交易员的成长(中)

作者:湖畔公寓28号

题图:湖畔公寓28号微信公众号

康斯坦丁·斯坦尼熊猫夫斯基在某高校的部分谈话,所述故事纯属编造,人物纯属虚构,如有雷同,爱怎么同随你怎么同。

------------

(五)

我理解了,课上教我的这些技巧、模型和工具,要结合市场实际使用。

我估计你没理解,第一步,应该是根据市场生态,重新审视甚至重新开发你的模型。如果第一步的出发点不是市场生态,很可能你会犯很多错误。

第一,角色错位,舍本逐末。

回顾现代金融学的形成过程,我们知道金融市场的量价关系是核心关注点。但量价的形成背后,是无数多空双方激烈博弈的结果,就像布朗运动中水里的花粉颗粒无规则游走,是各个方向水分子无规则撞击的产物。一个很自然的想法是通过研究多空双方的量价特征来分析金融市场的量价变化,但我们都知道,想要通过计算每个水分子的运动特征来研究布朗运动是不可能的——即便能够测量,也没法计算,最近邓煜在希尔伯特第六问题上的工作足以告诉我们这个方向难度多大。所以现代金融学像热力学一样,使用统计方法过滤掉噪音,获得对我们最重要的结果。这正是现代金融学理论的优越之处:如果一个行为模式已经相当稳定,就用统计方法过滤多空双方的随机涨落,把重点放在中枢、相关性、波动性、稳定性等方面。

但是现代金融学的巨大成功,无意中使得许多从业者着迷于脱离研究金融市场参与者,寻找形而上的统计模式或者规律。在他们眼中,花粉颗粒似乎是有自生动力的独立实体,不是被动运动。这种倾向在精英机构中尤为明显,也更加危险。如果一入行就进入顶尖机构,接受最优秀导师的指导,学习精美的统计技巧和金融理论,毕业后又在大型高端的机构工作,日常接触的都是宏观分析、外汇研究等抽象概念,缺乏与真实参与者深入交流的机会——在这种环境下,很容易产生一种错觉,认为这些统计量是市场的终极真理。

但是我们有没有想过,当我们大剌剌做统计乃至使用机器学习等高级技巧的时候,我们不假思索的假设市场波动总是独立同分布……会不会太强了?我们都知道如果水中有暗流,布朗运动马上会呈现不同的状态,为什么到了金融市场,我们就可以理直气壮假设岁月静好一切如常呢?

甚至,金融市场的发展,可能使得我们孜孜不倦挖掘的统计特征价值越来越低。我们拿巨量数据拟合模型的时候,总会遇到一些讨厌的极值点,毁坏我们的P值。懒散的研究员往往就眼睛里揉点沙子,把这些极值点与普通数据一起处理,加一句“异常区间”就应付过去,甚至有聪明的研究员干脆把这个样本点标注为“极端现象”,剔出样本区间。

但我们都知道一个规则,一年间如果错过市场涨幅最好的10个交易日,连保住本金都很困难,相反如果避开了市场跌幅最惨的10个交易日,即使剩下200多个交易日每天都睡大觉,仍然是市场最亮眼的明星。换句话说,“异常现象”才是最有价值的部分,需要我们全力以赴琢磨。可惜我们的研究员过滤掉了价值交易日,只剩下200多个淡而无味的鸡肋交易日,虽然鸡肋交易日的统计特征非常完美,精致的平庸。

按照这种思路,你的策略很可能也沦为精致的平庸策略。在波澜不惊的交易日里,拼命动用各种资源加杠杆去博取Carry、Spread或者Vol Premium,赚点蝇头小利就洋洋得意。一旦市场急转直下,手脚快的匆忙逃离,但大多数人的结局注定是被深套。这种状态本该属于那些不承担风险的角色——比如Sales或资产配置。真正的交易员应该是另一种状态:在平淡的交易日悠然自得,做些不需要动脑筋的Carry、Spread或者Vol Premium等Short Gamma小生意打发时间;而当价值交易机会降临时,肾上腺素瞬间飙升,全力押注Long Gamma,连续拿下那些一生难遇几次的大手笔交易。(关于Long Gamma和Short Gamma策略的说明,可参考《熊猫讲期权》)

第二,刻舟求剑,被时代踩踏而不自知。

2022年开始,每次美债收益率上行都会有许多朋友询问我抄底美债的机会,毕竟过去十几年间,每次10年期美债收益率突破3%都是难得机会,现在美国人又在送钱,该不该接?

回答这个问题,我会讲一下我在2010年的一段经历。我入行是2003年。我们都知道2008和2009年金融危机期间,宏观经济、货币政策和市场状态极不正常,10年期美债收益率一度迫近2%。相比之下,“正常”的市场状态例如2003-2007年,10年期美债收益率大部分时间在4-5%左右的区间。进入2010年,市场开始显现复苏迹象,10年期美债收益率慢慢向4%靠近,30年期更是突破了4.5%,那么如何看待美债利率的长期趋势和资产配置价值?

如果是2003年入行的从业者,习惯了“正常”的市场状态,一个很自然的想法是这个上行趋势才刚刚开始,应该做空。但当我与一位老交易员讨论这个观点时,他表现出明显的不安。他的担忧很直接:我这个思维并不考虑市场发生了什么深层变化。不能想当然认为2003-2007年的情况与现在是否具有可比性,仅仅从QE后美国金融体系由流动性紧缺到流动性过剩的转变、非银行金融体系尤其是资产证券化体系的衰落等因素来看,不仅不能做空,而且要趁着这种想当然思维大行其道的时候做空。

现在我们知道,2010年以后全球宏观流动性确实发生了深刻变化。宏观方面,全球化的深化,尤其是中国全面融入WTO为全球供应链提供了强大的低成本中枢,压制了制造业产品价格波动;金融方面,QE之后美欧日超额流动性的存在和银行业监管改革极大压制了金融体系风险,2010年至2020年我们再也没有遇到一家系统性重要金融机构的倒闭。

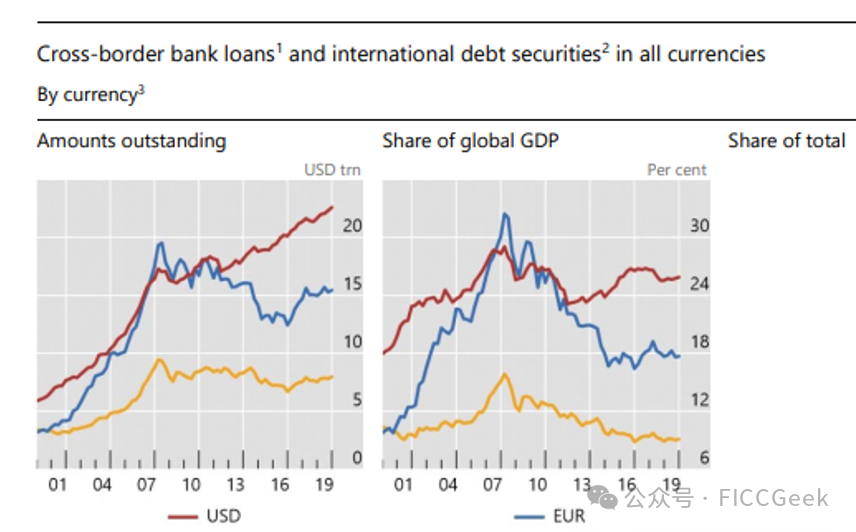

美债方面,我们看到了至少三个2007年之前完全意想不到的需求。首先是美元通过蚕食欧元的国际化份额,进一步深化巩固其国际化货币地位。欧洲银行业就在2008年次贷和2010年欧债危机中连连遭受重创,影响了其以欧元提供跨境资本流动的能力,最终欧元在国际资本流动中的地位大幅下降,美元接手了这些份额。

图1:欧元和美元国际化份额的消长

其次是以中国为代表的新兴经济体融入全球供应链和扩张投融资体系时,产生了大量美元资产需求。中资美元债就是典型例子,从2010年百亿美元规模、以国债和政策性银行为主的市场,短短十年间膨胀超过万亿美元,成为以企业为主导的市场。这些市场虽然在美国经济体系之外,不参与美国商品和服务的货币循环,但对美元资产有可观需求,吸纳了大量美元和美债供给。

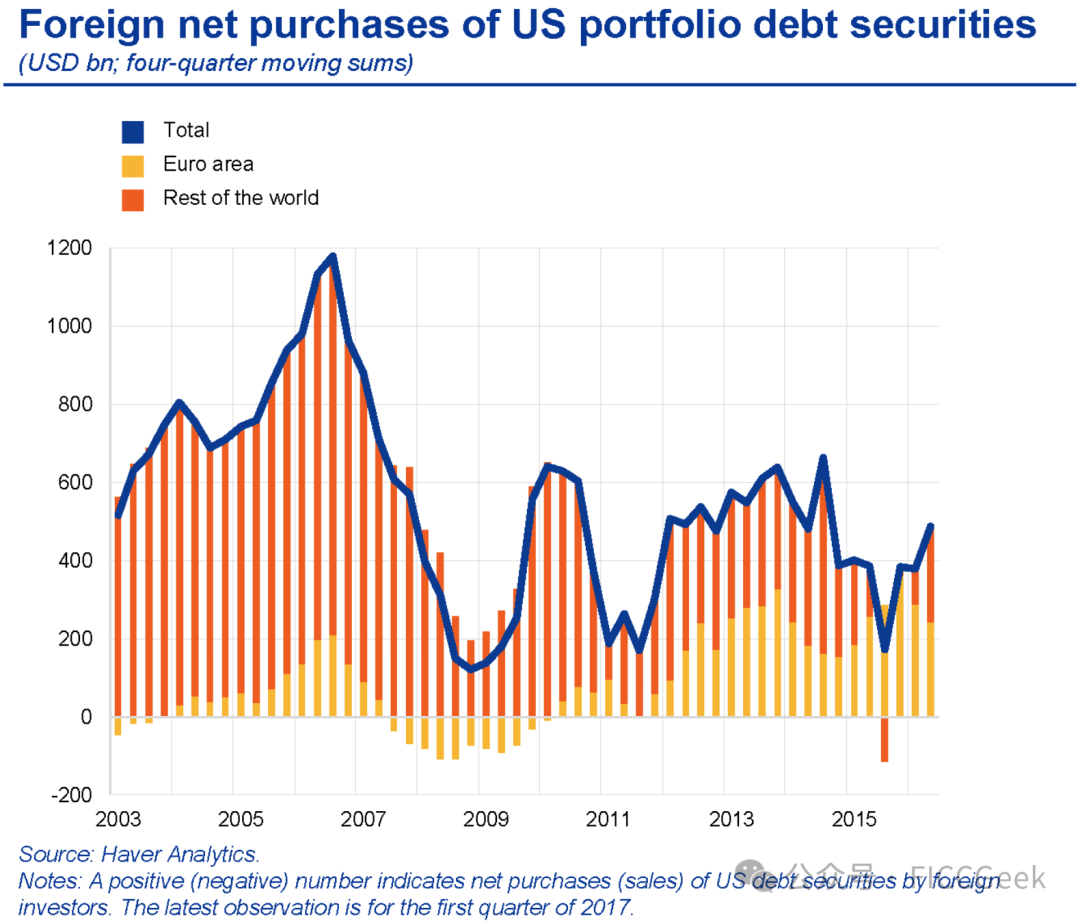

再就是2012年后Basel III监管改革大幅增加了银行对高流动性安全资产的需求。而此时欧洲和日本进一步加强QE和负利率政策,本土资金大幅度外流,美债成为欧洲和日本银行最喜欢的配置方向。因此美元和美债市场不仅要应对本土银行需求,还要满足欧洲和日本银行业的需求。

图2:海外市场对美债需求维持高位

站在现在,再看看2010年这个故事,你有什么启示?这两年我们读一些有深度的研究时,经常能听到一个词,范式转变(Paradigm Shift),这就是一个典型的例子。当脚下的土地,身边的环境,背后的推动力等等都发生了巨大的转变时,你刻舟求剑视而不见,坚定认为世界还要回归到过去那个你熟悉的、岁月静好现世安稳、模型结果优雅漂亮的时代,当下这些异项只不过是回归过程中的一些小波折,毕竟旧时代也有异项样本。所以,你沉迷于过去的模式,拿过去的参数硬套现在的数据,你不输钱谁输钱?

不要以为范式转变是很罕见的事情。也许对很多人的职业生涯来说太罕见,但是对金融市场来说很常见,甚至是常态。比如大家普遍认为全球宏观交易的王中之王,外汇交易,50多年前还只是蜷缩于银行汇款支付台、缺少价值、没人过问的不起眼业务。又比如现在大家津津乐道的利率和流动性机制,在40多年前美国商业银行体系还拿着Q条例躺平根本不关心。既然如此,谁给了你底气,竟然将几十年甚至上百年的历史数据一概而论,假设期间的游戏规则和市场参与者始终如一?

第三,被投喂垃圾,身中剧毒还不知死活。

我在刚开始做美国MBS的时候,努力学习美国住房贷款市场的各种知识。比如有一个指标叫做FICO分数,个人信用的最重要衡量指标。我被告知的知识是,FICO分数670以上属于Prime,信贷质量非常好,不会违约。580以下就属于Subprime次贷,很努力工作和生活,但不幸还是有些违约不良记录的居民。所以在看贷款资产时,Subprime贷款要多留意,Prime则大可以放心。

我按照这个理解做了一段时间,直到我自己去美国,开户办信用卡交水电费,几个月之后查到了我的第一份信用评估报告,显示FICO得分683。我当时第一反应是,我所做的不过就是付了几个月账单,这都能有683分。那么,几个月账单都凑不齐的,拿不到670的,会是什么样的人?甚至还有放给那些FICO580以下的房贷,这堆房贷将会怎么收尾?

如果我自己没有亲身经历,只是坐在那里读资料,牢记FICO670以上是Prime,我根本不会意识到这一点。

同样的例子发生在欧债危机期间。之前,我老老实实阅读评级机构的资料,按他们的结论判断主权信用风险。比如三大评级机构都给中国A级评级,我理解这是基于中国经济还比较落后,经济运行中存在大量非市场化因素,国企效率较低等问题的客观反映,能给个A已经很不容易了。对意大利、西班牙等国评为AAA,我认为这很合理——传统欧洲工业强国,实力雄厚,各方面都很强,连足球都比你踢得好,非常令人信服。

那时候葡萄牙的主权评级是AA,高出中国若干等级。有一次我去葡萄牙旅游,导游是个年轻漂亮的女大学生,兼职打工的,我自然缠着她聊天。

我问:“葡萄牙的经济优势产业是什么? "

“哦,我们是个小国,主要做农业,出口谷物、红酒之类的。”

“你们最大的银行是哪家?”

“葡萄牙的银行都不大,这里全是欧洲的银行,西班牙的、法国的等等。”

我当时就觉得不对了。经济效率低、产出波动性高,金融体系又极易受到其他经济体资本流动冲击,就这样你给AA评级?

这个疑惑并没有困扰我很久,数年后欧债危机爆发,我的疑惑得到了完美的解答。

顺便说一句,被口口相传认为粗暴野蛮不讲国家信誉的俄罗斯,在标志性的1998年债务危机中,对外国债权人的偿付虽略有延迟,但是一分钱没少,真正违约的是对俄罗斯本国人的偿付。在2022年遭受严酷制裁的环境下,仍然想方设法把债务本息都还给了外国(包括欧洲和美国)债权人,甚至出现了欧美竭力围堵俄对外还债汇款账户、俄绞尽脑汁尝试各种办法还钱给欧美的奇特现象。相比之下,次贷危机期间我们频繁听到一个词,Strategic Default,意思是如果认为房子已经跌到房贷都不够的价位,那就干脆违约不还房贷。这就是美国财经媒体向社会大众鼓吹的趋利避害策略。但这些事情,资本、媒体和同谋者是不会告诉你的。

这两个故事,一开始大家就知道后果了,所以听起来比较轻松。那我现在可要吓唬你们了,你们检查过自己深度依赖,甚至天天输入策略模型的指数、参数、数据、评级、评估报告等等中间结果吗?

一些市场原教旨主义者,坚信市场提供了足够的信息,通过观察市场价格可以选出真实的数据,甄别出这些掺水的数据,所谓Market Implied Rating……但是我告诉你,很多时候市场会帮着他们欺骗你。比如信用评级这个事情,2005年开始,我们看到的是信用评级升级远多于降级,信用利差不断收窄,一切都告诉你,全市场的信用资质正如信用评级彰示的趋势一样在改善。那当然啊,那么多韭菜坚信信用评级,资金源源不断流入这个市场,自然会推动信用债越来越贵、信用利差收窄、信用债增发越来越顺利、企业和金融机构现金流超级充裕……直到韭菜耗尽资金流,杠杆盛宴结束,之后的故事,你们都知道了。

(六)

不仅不能孤立的、形而上的看博弈形成的历史价格数据和交易量数据。貌似与博弈毫不相关的基本面数据,例如财报、指标等等,也必须结合参与者博弈状态来研读。

2023年,我最丢人的研判错误是认为瑞某信应当能够度过危机。做出这一判断的依据看似相当扎实。在进行银行分析时,我们通常首先关注各类资本充足率指标,特别是一级核心资本充足率(CET1)。瑞某信2022年年底的CET1为14.1%,这一数值甚至远超美国银行同业的普遍水准。因此我判断瑞某信财务状况尚可,主要是流动性问题,而流动性问题早有教科书般的经典解法。只需要瑞某国央行提供再贷款等流动性支持,或者瑞某国政府通过优先股投资等方式帮助其稳定资本结构,如果涉及大量美元和欧元资金,瑞某士央行向美联储和欧央行寻求货币掉期支持即可。更何况瑞某信的流动性还有一定余地,当时其流动性覆盖比率(LCR)约为150%,所以危机必然能够有惊无险地化解。2008年我们见得太多了。

这完全是根据财务指标和流动性指标、仅从瑞某信自身状况做出的判断。但是如果我们放下财报,环顾四周,分析其股东结构和当时的博弈环境,就会发现一个致命问题:瑞某信的瑞某国本土股东比例太低了,其最大股东来自沙特和卡塔尔等中东国家,这些投资者与瑞某国本国利益关联度极低。此外,瑞某信还发行了超过160亿瑞郎的应急可转债券(CoCo债)。这类债券在监管认定必要的情况下可以直接减记为零。更要命的是,这些债券持有人主要集中在亚洲,瑞某国本土持有者寥寥无几。股和Coco债都不能通过挟持相关方面组成强大的命运共同体,这就要命了。

现在请你将自己代入瑞某国当局的角色,有没有发现一个很爽的机会:不按教科书进行流动性操作,而是宣布瑞某信已经无法经营,并指使与瑞某国本国利益关联更深的U*S出马收购。这同样解决了瑞某信危机对瑞某国金融体系的威胁,又能理直气壮地将中东股东的资金收入瑞某国人的囊中,更妙的是,还能顺手吞掉亚洲那些CoCo债券持有人的投资。既然能办成这种一举三得的好事,干嘛还要花瑞某国的钱,还得低声下气地向美联储、欧央行求援?这可是几百亿瑞郎的巨额财富。

我想肯定有人无法接受这个想法,觉得过于阴谋论,毕竟瑞某国好歹也是现代金融体系的发源地之一,应该按文明的方式来处理,哪能像食人生番一样生吞活剥?没错,现代金融体系确实不会明目张胆地强取豪夺,文明人吃人肯定是铺上餐布、摆好刀叉、斟上红酒,还要请乐队伴奏的。掌控了法律条文的解释权,再借助专业律师团队,可以极其文明地收割韭菜。几百亿的资金都到手了,再花个小钱聘请律师和PR团队应付“堂下何人,为何状告本官”之类的事项,既专业又轻松。

他们甚至无需担心毁了信誉,砸了金融业的招牌。全世界这么多金融从业者与他们其实都是利益共同体,这些人最关心的是能否继续向客户鼓吹"安全、可靠、高收益"的神话,好继续赚取手续费。等到风头过去,拿些钱出来做推广,继续宣传欧美金融市场"安全、可靠、高收益",这些从业者自然会配合你。

难道这些人不担心再度上当受骗……唉,风险是未来的,手续费收入是当下的。全世界那么多韭菜,未必下一次就轮到自己这单生意。就算收割机来了,我跑得够快不就行了?这难道不都是金融从业者的普遍心态吗?这种心态不正合收割机之意吗?

不做博弈分析,孤立、一厢情愿地根据财务报表,想当然地预判发展路径,觉得大家都会向着你护着你,落得这种下场几乎是必然的。当所有人都在悄悄逃离险境的时候,只有你傻乎乎地上前填坑,还自认为找到了绝佳的价值洼地,秉承"别人恐惧我贪婪"的信条。你既然主动把自己摆上砧板,躺成任人宰割的状态,肯定就会有人“碰巧”触动开关,看铡刀从天而降。

瑞某信事件我没有遭受直接损失,但还是难堪了很久。按道理,必备的经验教训和分析方法,我都已经具备,但我仍然没有找到瑞某信事件的死穴。我在2008年已经听过米国人反复强调Stakeholder这个概念的重要性,而且在2015年瑞郎黑天鹅事件中见识过瑞某国的风格,但2023年居然还能以这种静态、孤立、形而上的姿势摔进坑里。这再怎么说都是非常丢人的事情,甚至一度让我怀疑我是否丧失了学习教训的能力。

图3:不要预设其他参与者的立场

免责声明:

您在阅读本内容或附件时,即表明您已事先接受以下“免责声明”之所载条款:

1、本文内容源于作者对于所获取数据的研究分析,本网站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,对由于该等问题产生的一切责任,本网站概不承担;阅读与私募基金相关内容前,请确认您符合私募基金合格投资者条件。

2、文件中所提供的信息尽可能保证可靠、准确和完整,但并不保证报告所述信息的准确性和完整性;亦不能作为投资决策的依据,不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。

3、对于本文以及文件中所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果不承担任何责任;本文以及文件发送对象仅限持有相关产品的客户使用,未经授权,请勿对该材料复制或传播。侵删!

4、所有阅读并从本文相关链接中下载文件的行为,均视为当事人无异议接受上述免责条款,并主动放弃所有与本文和文件中所有相关人员的一切追诉权。