作者:老魏一凡

题图:老魏一凡微信公众号

(图片来源电影《华尔街》)

(图片来源电影《华尔街》)

“你必须能够控制自己,不要让情感左右你的理智,投机像山岳一样古老。商品投资史上今天发生的事,过去曾经发生过,将来也会再次发生。”

商品投机之王,利弗莫尔在赚了几百万美元,又亏掉了几百万美元之后,他说:我的想法从来都没有替我赚过大钱,总是我坚持不动替我赚大钱,丰富的利润来自于大势!

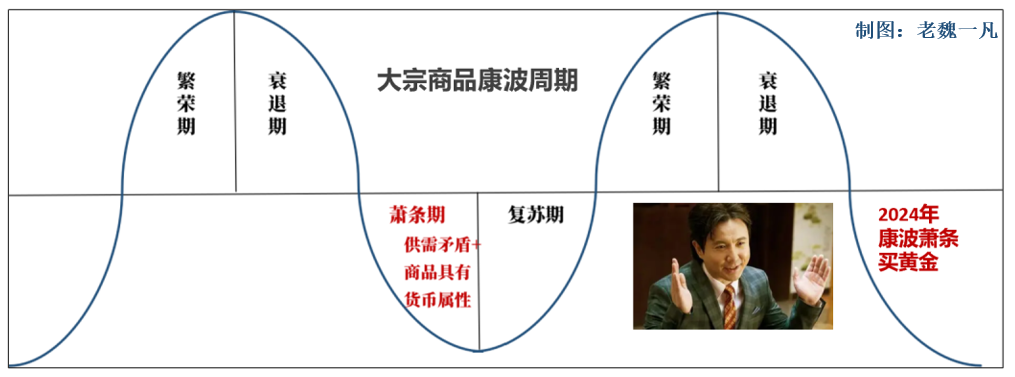

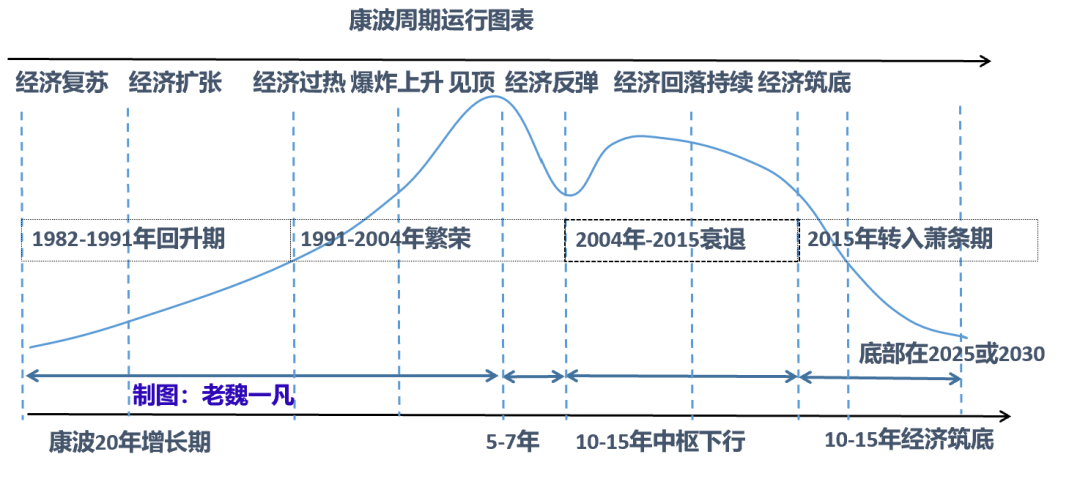

大宗商品的大势,本质是周期逻辑,而60年一个循环的甲子周期,也即康波周期是大宗商品波动最根本的力量。

什么是康波周期?

我们在前面文章中有详细的描述:《大宗商品周期规律:当下商品周期处于什么阶段?》它是描述商品运动规律的时间周期。

全球经济在2015年之后,进入一轮康波萧条期,通常一轮萧条期持续10年左右,那么,研究康波萧条期大类资产的变化规律,是我们的首要任务。

司马迁说:历史的轮回,不是重复,而是一种螺旋线的上升。然而,人类从历史中吸取到的唯一教训就是:从来没有从历史中吸取过任何教训。

大宗商品的投资交易也是如此,我们不断在重复过去的错误。

当我们把时间轴拉回上一个康波周期的萧条期,那是在1973年,我们看到的是这样的世界景象:

- 1973年大萧条,英国通胀率20%,矿工罢工

- 1974年美国通胀率10.5%,国债收益率倒挂

- 1973年美元“信任危机”,布雷顿森体系崩溃

- 1973年,黄金从35美元一路涨至184美元

- 1973-1979年,中东两次石油战争,石油爆涨

在上一轮康波大萧条期,货币不被信任,西方国家陷入空前的危机时,那时候的我们国家的江苏无锡,大歌剧院正在播放“煤田战歌”。

(图片来源于网络)

2015-2024年的又一轮康波萧条期,同样的历史循环:

- 2022年美国通胀率9.1%,卡车司机大罢工

- 2022年美国10年国债收益率倒挂

- 2024年美元出现“信任危机”,黄金外流

- 2024年黄金从2000美元涨至2400美元

- 2022年,俄乌战争,巴以冲突,中东战事不断

一切皆周期,圣经都说:太阳底下没有新鲜事。

咱们再回到康波周期,到底为什么要研究康波周期?

大周期下,研究商品的短期波动相结合,是商品周期研究的根本意义。

我们今天想聊一下在周期下背景下,商品的通胀与通缩的逻辑,同时呢,也想分析一下大宗商品的投资大格局闭环逻辑。

最后是把大宗商品从金属到农产品,从化工品到矿产的投研体系分享给大家,希望我们的读者从大宗投资中获益。

如果文章有点长,可以转发朋友圈或日后慢慢看,但是一定要看一下最末尾的彩蛋,惊喜通常是在最后的。

1、商品的周期因果与估值

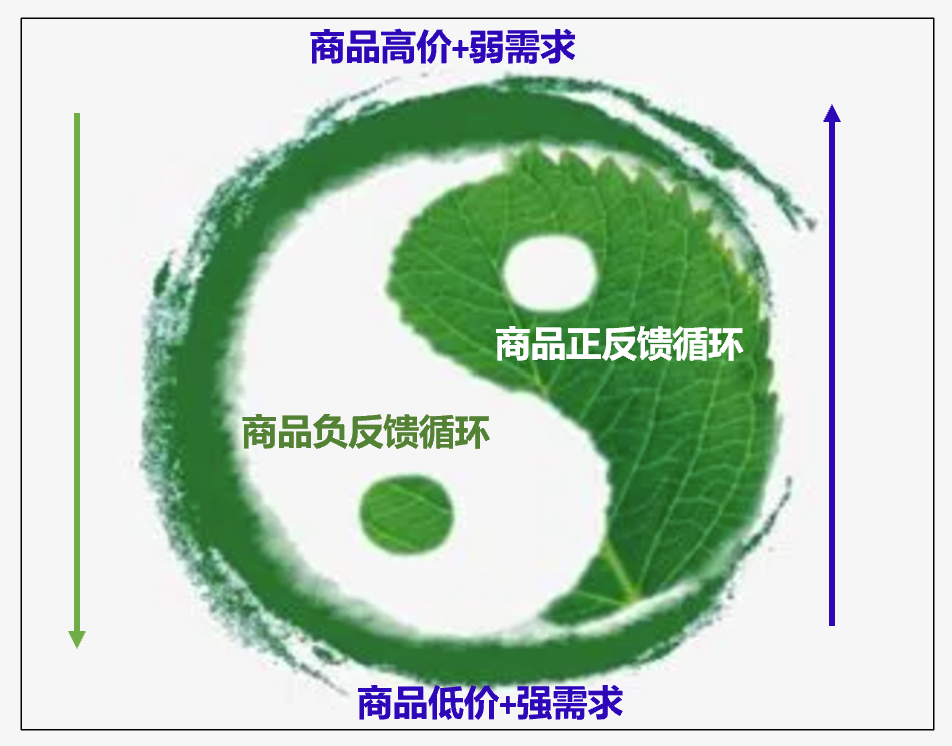

大宗商品供需与估值都有因果循环,万物皆有轮回,而大宗商品的因果是:低价格是导致上涨的因,高价格是引发价格崩溃的果,商品的本质是在正负反馈中的闭环的循环。

(图片来源于网络)

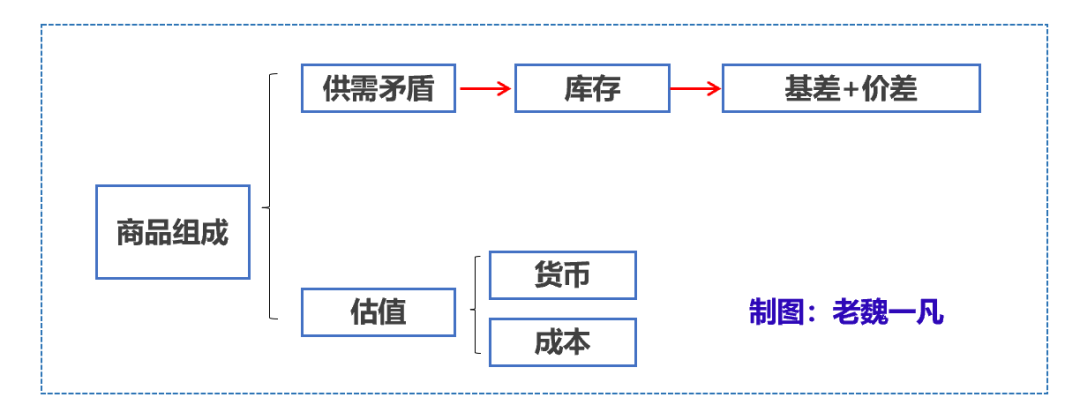

商品的本质是有两个属性,第一个是使用价值,作为商品的原料有供需的矛盾,我们研究商品的价格矛盾是看库存。

然而,如果在康波大周期的萧条阶段,商品的第二个属性能够发挥更大的价值,即交货价值,商品的本质是一种货币,对于商品来说,估值是极其重要的。

(图片来源:老魏一凡)

每次康波萧条期,由于经济通常处于极大的变化中,通常是全球经济的主导国出现货币信任危机,商品的货币属性发挥作用。

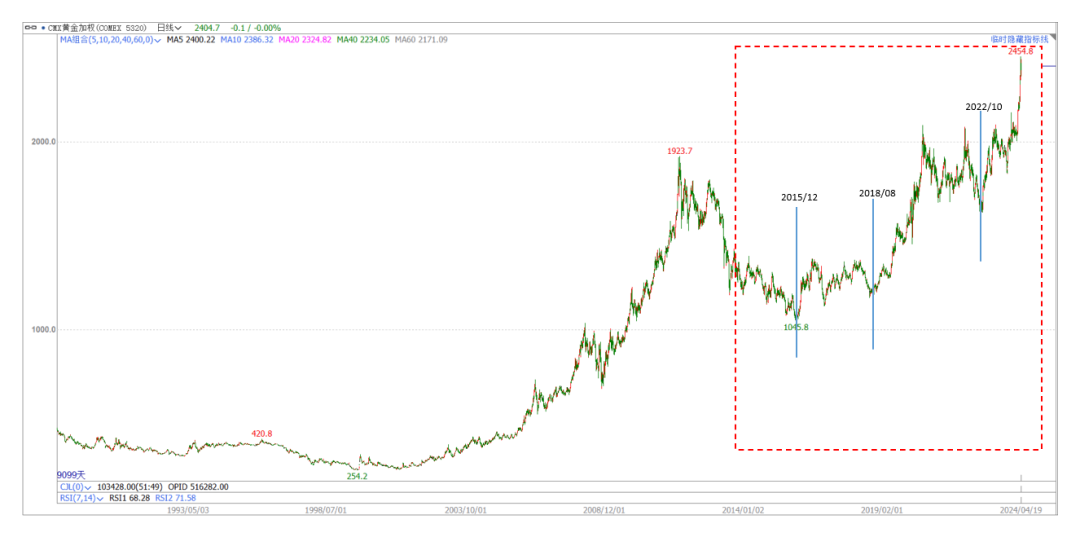

黄金充当最佳的货币,这是大格局下的战略投资策略,2015年全球经济进入康波衰退周期,此时市场对于美元的信任已经开始下降了。

投资需要朴素的逻辑,譬如咱们商品研究员都知道这个图:

(图片来源:彭博)

2015年后我们开始减持美国国债,而黄金也是2015年到达低部,随后开始10大牛市至2024年。

(数据来源:文华财经)

接下来,白银,铜,等有色金属也是仅次于黄金白银的货币,如下图中所示,铜在2016年步黄金后尘,形成近十年历史大底。

我们要特别注意的是:2015年黄金是领先铜与其它有色触底的,在2024年,也同样是黄金领先其它有色开始急速拉涨。

(数据来源:文华财经)

哦,对了,还有最近兴起的比特币,比特币是在2018年形成历史大底部。

(数据来源:文华财经)

从本质上来说,商品都具备货币属性,而货币是有强弱对比的,即估值。不过,如果从康波周期的大视角来看,而商品的估值要放在不同的经济周期下进行讨论,下图是康波周期运行表,预计在2025年之后康波萧条才结束。

(图片来源:老魏一凡)

当然,商品实际上除了供需矛盾,还是一种特殊的货币,尤其是战乱年代。

商品是货币的背面,货币的价格上升时,商品的价格下降,而一旦货币不再受到信任,那么商品的估值便会抬升。而在康波的萧条,即是对于经济的主导国的货币不信任时期,商品的估值开始发挥作用。

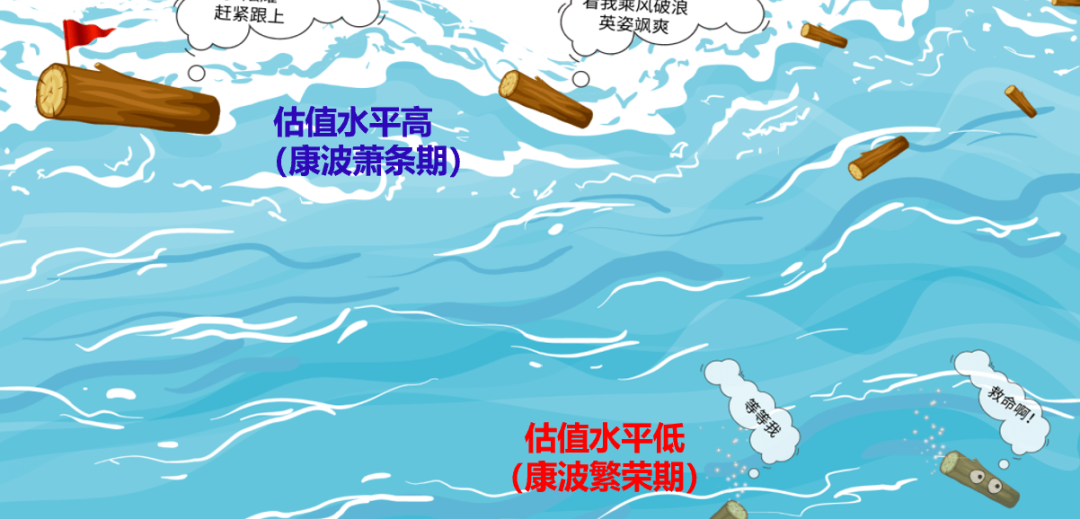

如果把商品比作水的木头,那么当康波萧条周期来临时,货币的不信度上升,商品的估值大幅抬升。

(图片来源:老魏一凡)

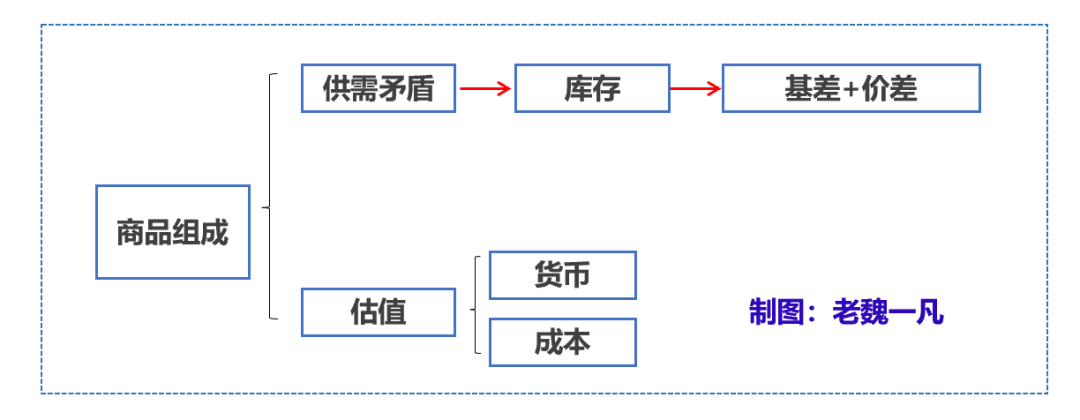

由此,我们可以看到商品的价格组成实际上是由两部分,当供需矛盾发挥强的作用时,库存是决定的变量。

但是,在2022年-2024年之后,商品的价格影响因素主要是由货币主导,因为商品的估值在通胀的背景下,而通胀的宏观力量影响货币,进而影响商品的水位。

(图片来源:老魏一凡)

产业客户经济说,为什么明明库存那么高,需求那么差,商品的价格还是在上涨?为什么下游都看空,价格就是不跌。

商品供需比较差情况下,价格上涨,通常在交易估值逻辑。

同时,我们发现,商品的估值与通胀是更加紧密联系的,我们需要有通胀与通缩的研究框架,咱们接着捋。

2、商品的通胀与通缩

我们想表达的是:通胀与通缩当下在全球割裂,是受到物流的限制,同时也有大宗商品定价方式的影响。

而2024年原油与很多商品,的的确确走通胀逻辑,我们不得不去研究通胀现象对大宗商品价格的影响。

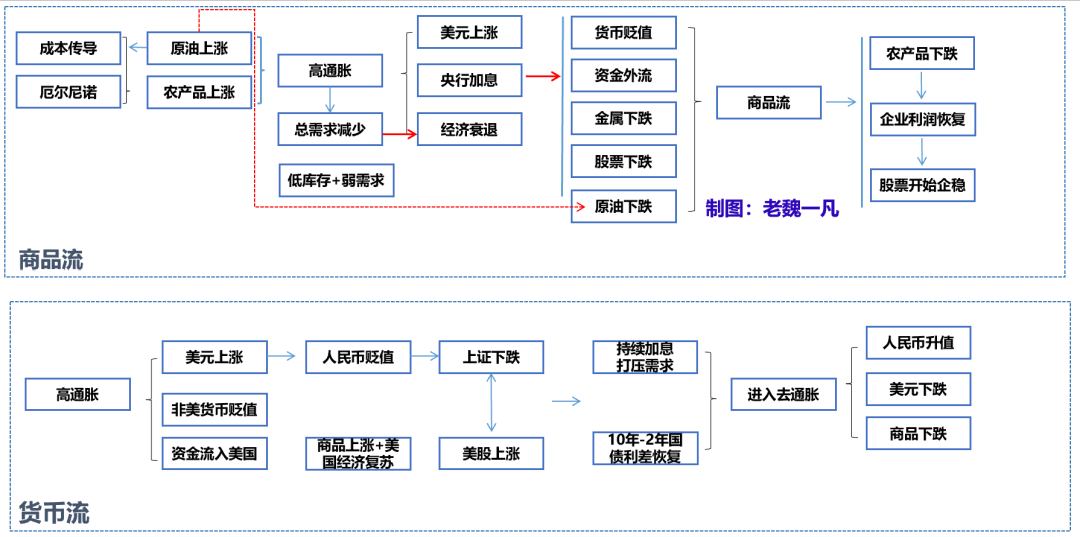

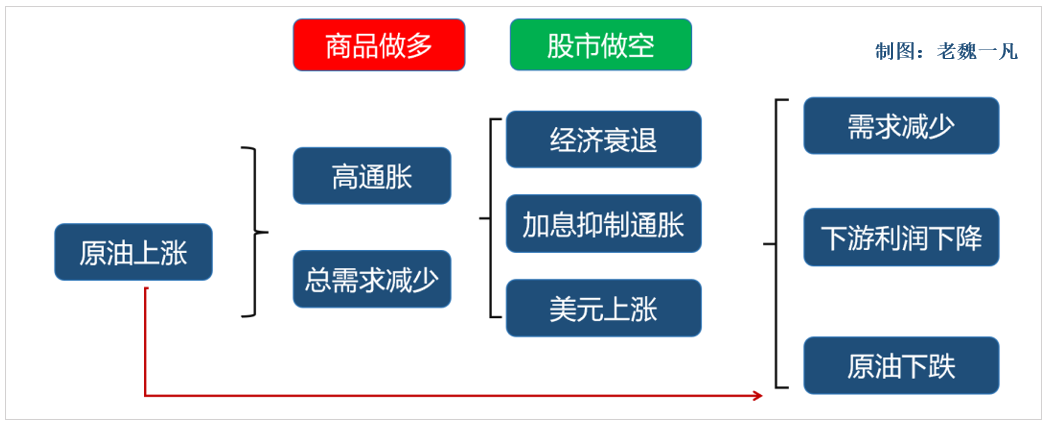

大宗商品的上涨会导致通胀上升,从而需要货币收紧进行利率压制,于是乎国债收益率开始上升,而通胀的上升又进一步引发需求端的下降,从而导致库存的积累,进而引发价格的下降。

可见的,商品在任何时候是在通胀与通缩的因果循环中流转,而通胀与通缩又是一种货币现象。

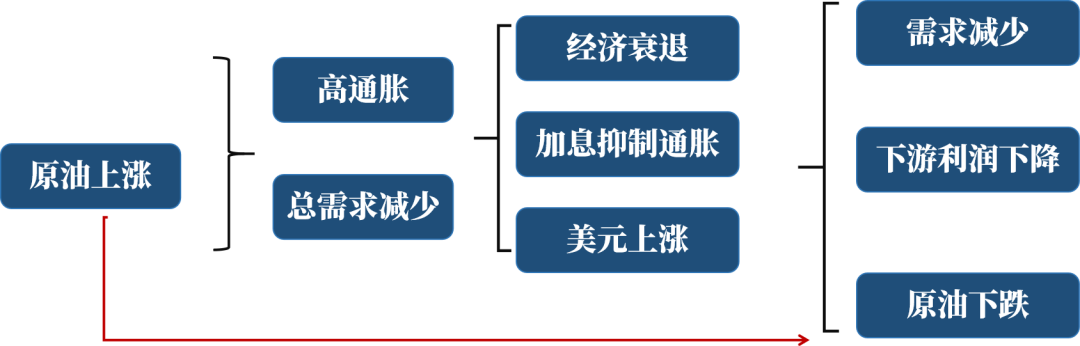

以原油为例,原油的上涨引发通胀,进而导致总需求减少,同时美国开始加息对需求端进行抑制,必然引发通缩的逻辑,商品再进入弱势。

(图片来源:老魏一凡)

也就是说,商品的因果循环中,价格上涨是导致价格下跌的因,原油的上涨一定会导致原油的价格下跌。

但是对于通胀的消除,实际上有两种不同的路径:第一种是增加供给,第二种是减少需求。

而在2020年以后,由于川普上台后开始割裂全球的供应链体系,造成了欧美需求国的供给中断,中国的商品与俄罗斯的原油、有色、农产品不能真正进入需求国,大通胀开始。

形成了一种特别奇特的现象:

1、某些经济体陷入长期通胀,需要维持高利率与货币收紧。

2、某些经济体陷入长期通缩,需要维持低利率与货币宽松。

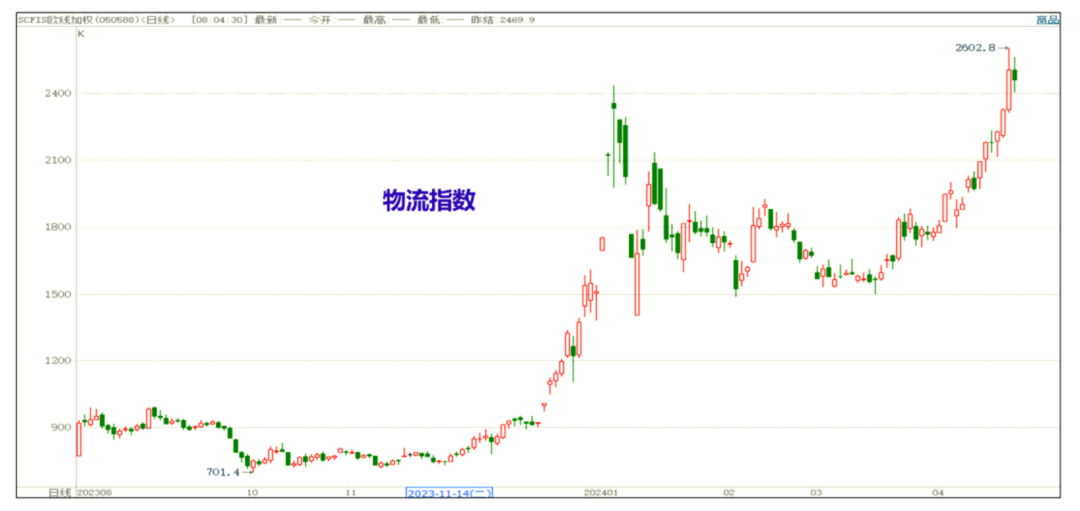

同时,物流陷入了困境,从航运指数连续上涨可见一般。

(数据来源:文华财经)

在这样的情况下,在物流割裂的情况下,我们判断商品的全球供需模型遇到了困难,全球的供需平衡似乎需要更长的时间。

而欧美对俄罗斯的金属的制裁,使得外盘商品的逼空显得似乎更加疯狂,那么所谓的供需平衡,实际上是无法在短期内达到的。

商品的价格与物流实际上割裂开了。

而从微观的角度来看,在2014年中国大宗商品开始引入基差定价之后,譬如PTA,甲醇等化工商品开始进入货币流与价格流分离的阶段,上游企业可以让下游企业先拉原料去生产,而价格可能是在一个月或二个月之后确定。

黑色,农产品等大宗商品也是同样如此,一手交钱,一手交货的时代已经过去,商品可以很容易卖空。

商品的研究似乎需要同时兼顾两个因素:商品与货币会有错位,加之物流因素的影响,货币集中释放的时候,有可能商品的库存没有累积,通胀与通缩可能经常走向极端。

这在2023-2024年全球两个不同的经济体中,我们感受是相当明显的,我们需要同时研究两个因素的逻辑变化,从产业宏观走向全球货币宏观的大视野与大格局。

(图片来源:渤海期货研究院)

结合前两部分的描述,我们会有一种感觉,商品的研究实际上从微观库存到产业利润,再到宏观通胀,甚至到货币层面的估值研究才是逐步展开的。

而且,现在战争改变了物流,基差贸易也使得货与钱进一步分开,商品的价格研究发生了一些新的变化。

我们大部分商品投资者是由点及面,我们如果再从宏观到微观,自上而下去看商品,那么可能是更加清晰,境界有所不同。

商品的研究一定要结合证券,因为,现在比较流行商品与证券的对冲,大宗商品的研究应该是上升到债券,证券,汇率,货币,商品五个方面,而且要形成闭环逻辑。

3、大宗商品研究逻辑闭环

《青玉案》有诗云:“ 众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”

我们经常对于事物的研究,百思不得其解,是因为忽视了一些显而易见的逻辑,所以,为什么体系与框架要有,逻辑要有闭环就是这个道理。

2024年黄金与铜的上涨更多并不是基差产业的逻辑,而是基差宏观的货币框架,如果从宏观的角度看金银,有色,可能会有“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处 ”的感触。

我们也看到在这一波上涨中,很多商品的库存是比较高的,库存积累与价格上涨是可以同时出现的,商品此时是交易宏观的估值抬升。

也就是,我们在前文中描述的两个研究体系:

(图片来源:渤海期货研究院)

商品的研究永远不能忽略估值的重要影响,当我们试着从上到下去理解大宗商品的研究逻辑与体系,估值是十分重要的因素,而估值要放在具体的宏观经济周期下去研究。

同时商品流与货币流分离的情况下,我们需要关注货币,汇率,国债的影响,而具体到微观的产业层面是需要研究产业链利润分配体系。

一切的大宗研究如果不能落实到交易层面,变成具体的利润,那么这样的研究是没有经过市场锤炼的。

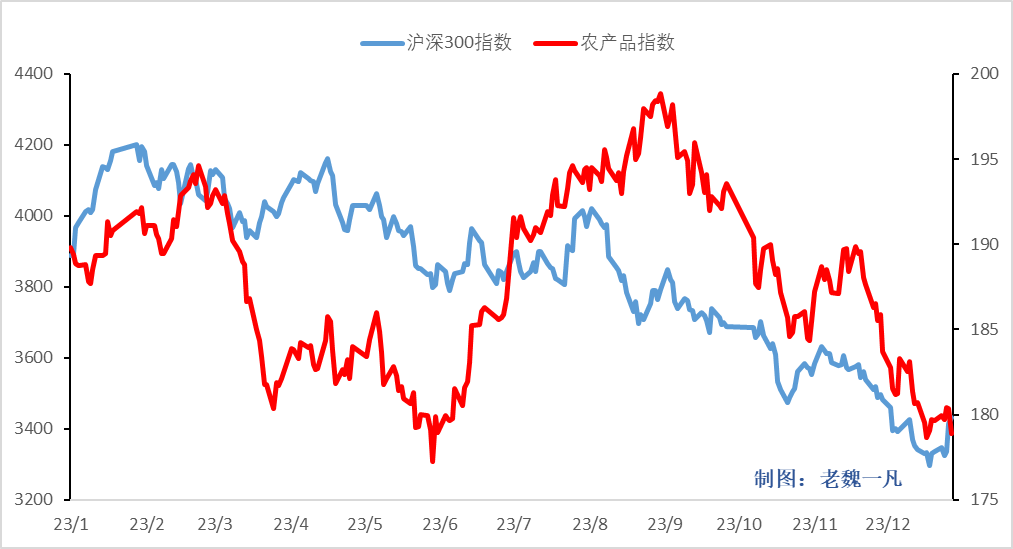

2023年我们看到大宗商品的对冲逻辑开始形成规模,譬如外资高盛与乾坤在中国商品期货的席位是从商品与股指的对冲开始。

这使用的模型即是我们的通胀模型:

(图片来源:渤海期货研究院)

我们比较一下2023年沪深300与农产品指数的对比图:

(数据来源:通达信,渤海期货研究院)

商品的研究要有闭环,而且,我们要有足够的胸怀与格局,我们渤海期货商品研究团队在2024年初,到北京一周拜访10家证券商品基金与多家商品量化私募去交流学习,输出我们的商品宏观与估值研究框架。

我们也深入玻璃产业链一线,在江苏拜访多家贸易商,了解现货产业的逻辑,为基金的交易策略提供线下调研数据。

大宗商品的研究最后一定是要落实到利润上去,纯理论与数据研究如果不能转化成企业的利润,是不完整的。

商品研究的闭环逻辑,我们是从单一商品,到单一产业链,再到宏观大格局,从货币与估值进行综合分析,才能够抓住主要矛盾。

我们在2024年初,坚定信仰,锲而不舍,不断持续地输出看淡玻璃利润的策略,同时辅助库存周期的大逻辑。

(数据来源:文华财经)

是的,没有实战的研究是纸上谈兵,为客户创造利润是商品研究员与交易员的尊严,好的策略需要有闭环。

而在商品的逻辑闭环中,利润是那条看不见的手,它是极其重要的。

接下来,我们要重点分析商品的利润分配格局,它不仅只限于单一商品的利润分配,我们要上升到国与国的利润分配。

4、商品利润分配的大格局

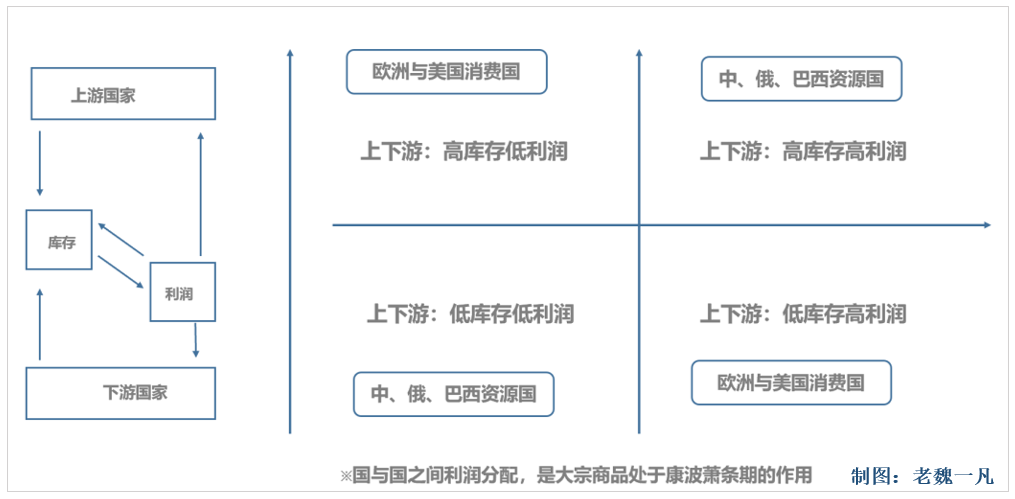

下面这张图,是我们以前研究院同事的整理的商品研究框架,商品估值是看利润,而利润影响库存,进而影响价格。

(图片来源:渤海期货研究院)

对于大宗商品来说,研究产业链上下游的利润分配显然是基本功,但是即使这样的利润分配逻辑,也是有完整的闭环研究体系。

我们在去年很多文章中进行上下游利润分配规律进行了分析,最典型的属于原油与下游化工品的利润分析,铁矿与钢厂利润分析,大豆与压榨工厂的利润分析。

我们今天讨论的是从商品的康波周期来看国与国的利润分析逻辑,为什么康波周期的萧条期会出现通胀?为什么经济主导国货币信任度下降?这实际是全球的利润分析格局。

全球来看有些国的资源禀赋比较强,譬如美国有丰富煤炭、天然气与原油资源,而中东也有丰富石油资源,俄罗斯有丰富的金属、粮食与原油资源。

如果我们把资源国看成产业链中的上游供应端,而把美国与欧洲、日本等发达国家看成产业链的下游。

(图片来源:渤海期货研究院)

那么,在2023-2024年中,我们发现由于物流的中断,包括供应链的重新分布,会导致上下游货物不能正常流通。

那么导致的一种结局是:下游消费产业链处于高通胀不能解决,上游原料供应端的国家经济无法提供有效的出口。

产业链利润在国与国之间的分配产生了问题,因为物流,战争,等等我们都熟悉的原因。供应链上游资源国与中间产品加工国,出口无法正常,导致产品的价格比较低迷,产能相对过剩。

而供应链下游需求国因为不能得到有效的补给,处于高通胀,高利率的情况,而高通胀一定会导致货币不被信任。于是,黄金作为商品属性与货币属性,是全球各国央行最信任的载体之一。

这所有的一切的背后是因为,康波周期的强大力量,康波一定有萧条周期,而康波的萧条的产生,是因为通胀的资源商品冲击经济主导国的经济,正是经济主导国因为经济原因无法掌控全球的政治与经济的时候。

譬如,中东某些国家的可能违背主导国的意志行事,更加验证了主导国已经步入康波萧条期。康波的萧条期一定会到来,譬如盛夏之后一定有寒冬的到来,它是一种相当强大的力量。

但是,在康波萧条期,主导国的利润向其它国家重新分配的时候,便是全球经济新龙头的开始。利润在产业链中进行分配,对于国与国之间利润重新分配有着同样的逻辑,有可能两个龙头同时出现。

历史总是会重现,虽然可能节拍不一样,券商研究员对于周期股的研究再正常不过了,假如一个国家(产业链下游)高通胀,高利率,另外一个国家(产业链上游)是低通胀,低利率,那么,出口会好起来。

商品的利润分配除了产业链之外,更大的格局是国与国之间的分配。

由于全球通胀与通缩分配不均,出口是解决这一矛盾的关键,商品的研究从2023年开始,要特别关注出口,出口是商品最大的风口(老魏一凡)

研究大宗商品产业链的利润分配,是商品研究闭环逻辑的关键,但是高度要上升到全球的利润分配来看。

5、大宗商品产业链图

我们为大家准备了从化工到有色,从黑色到农产品产业链图,也有完整的PPT,如果朋友圈转发本文,可以留言或联系我们获得PPT版本。

咱们先看化工产业链研究相对复杂,主要的原因在于产业链过长,如果一个产业链特别长,其中的变量就比较多。

而化工品上市品种越来越多,未来可能纯苯、合成橡胶、PX、PET、天然气等品种也会上市,相互之间的对冲套利机会越来越多,“跨品种对冲”、“全产业链对冲”未来可能是大资金交易手法主流。

化工行业十分庞大,上游原材料来源主要是石油、天然气、煤炭以及各种无机矿物,中下游产物遍布各个领域。同一种化工产品可能存在四五种制作工艺,一种装置的停车停产即有可能牵一发而动全身影响产业链多种中下游产品的供需关系、价格走势以及利润分布。

面对如此复杂的产业链以及繁多的变量,需要熟悉了解化工产业链上下游的逻辑关系、价格传导时间、价格传导路径、利润分布关系等。

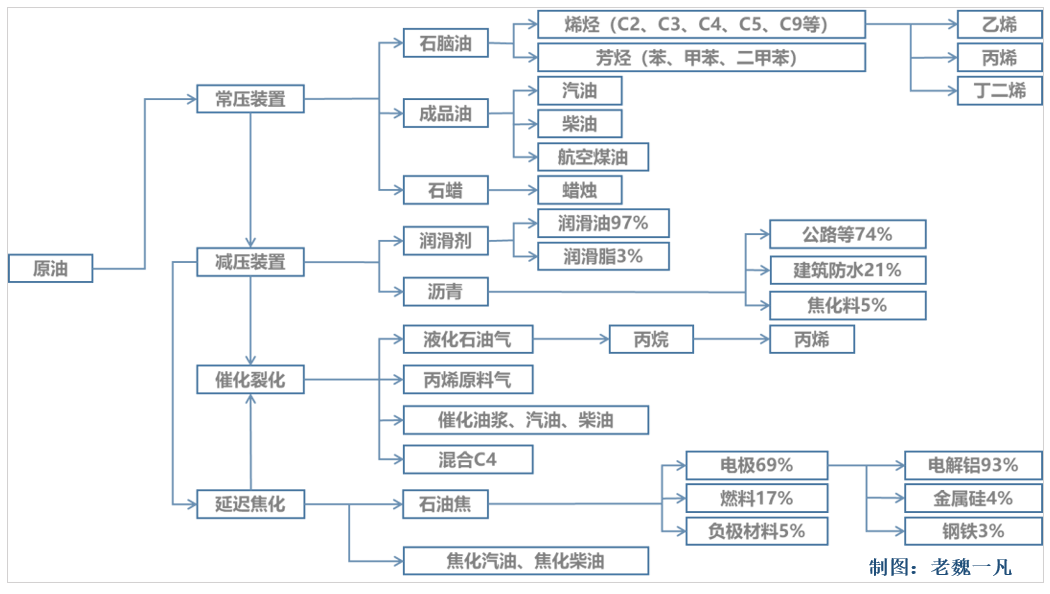

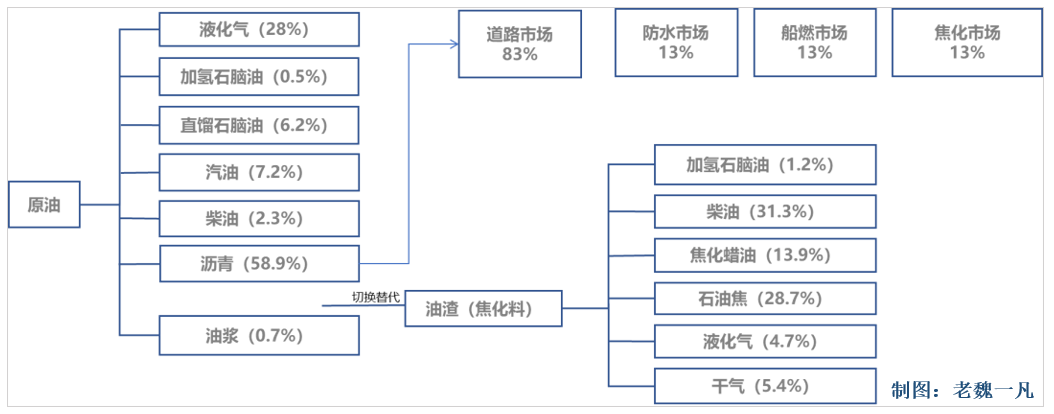

石化炼化产业链

(图片来源:渤海期货研究院)

原油产业链主要分为两大部分,油品与能化,这里要重点关注的是石脑油部分,即可以生产烯烃也可以生产芳烃,所以一体化装置的研究越来越复杂,要综合考虑全流程利润。

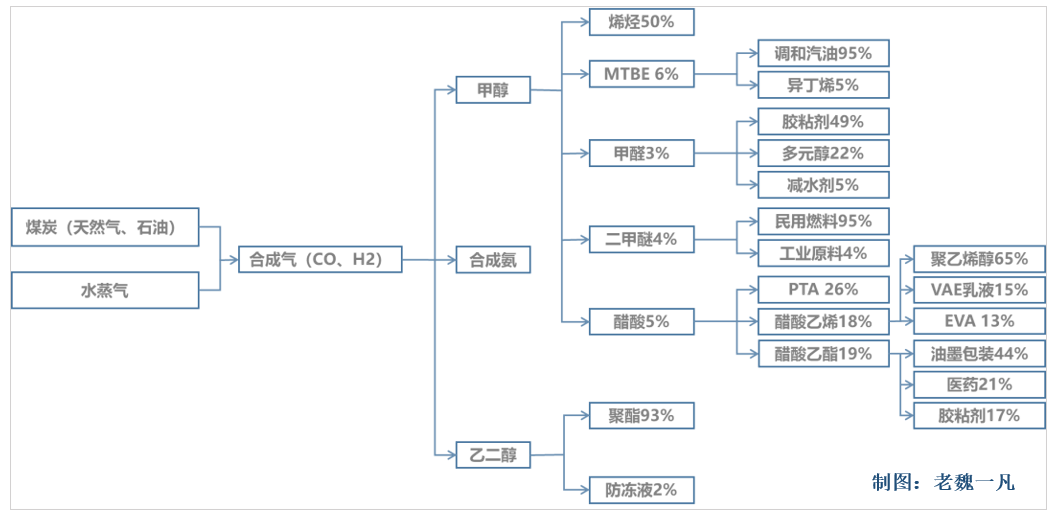

化工碳一产业链

(图片来源:渤海期货研究院)

中国甲醇生产以煤炭+天然气为主,国外的甲醇以天然气为主,尤其是中东伊朗及美国等地,天然气有成本优势。

国内部分生产PP+PE的装置以直接外采甲醇生产,类似的装置称之为MTO装置,所以MTO装置套利是市场比较流行的交易策略。

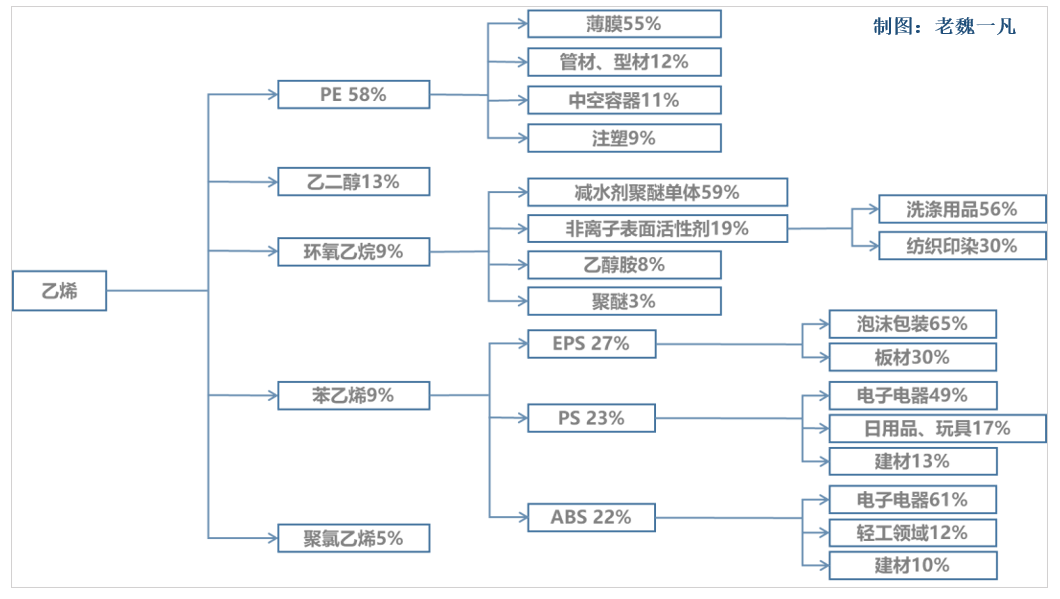

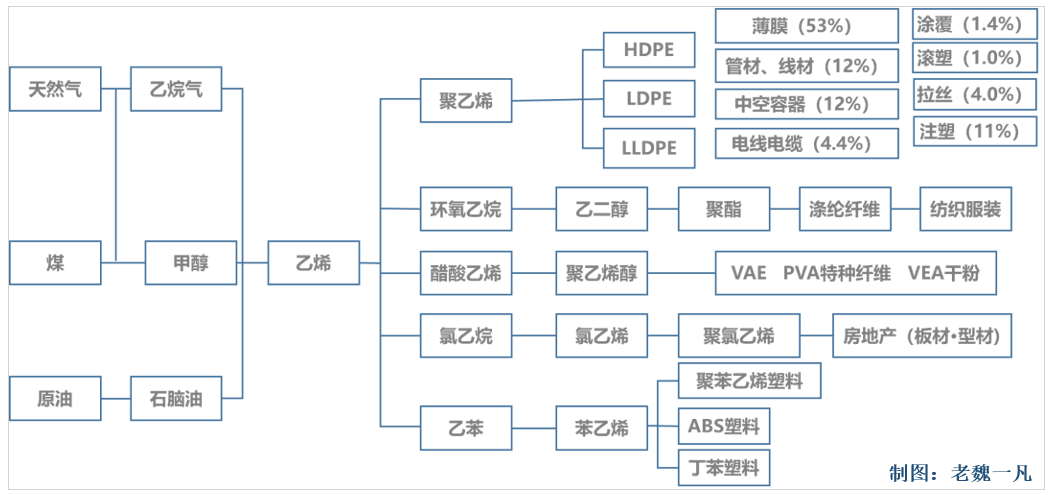

石化碳二产业链

(图片来源:渤海期货研究院)

乙烯,常温下为无色、带点甜味的气体,是全球产量最大的化学产品之一,也是石油化工产业的核心,在化工品中应用十分广泛。国外乙烯通常是通过天然气和石油来获取乙烯产业链特点:

乙烯是所有化工品中应用最大的一个产品,现在乙烷已经在大量替代原油及煤炭成为重要的化工原料。

乙烯可以生产EG,EB,PE,PVC等化工品,国外的装置大部分是以石油与天然气来获取乙烯,中国缺少乙烯,大炼化装置实际上是扩张乙烯产量。

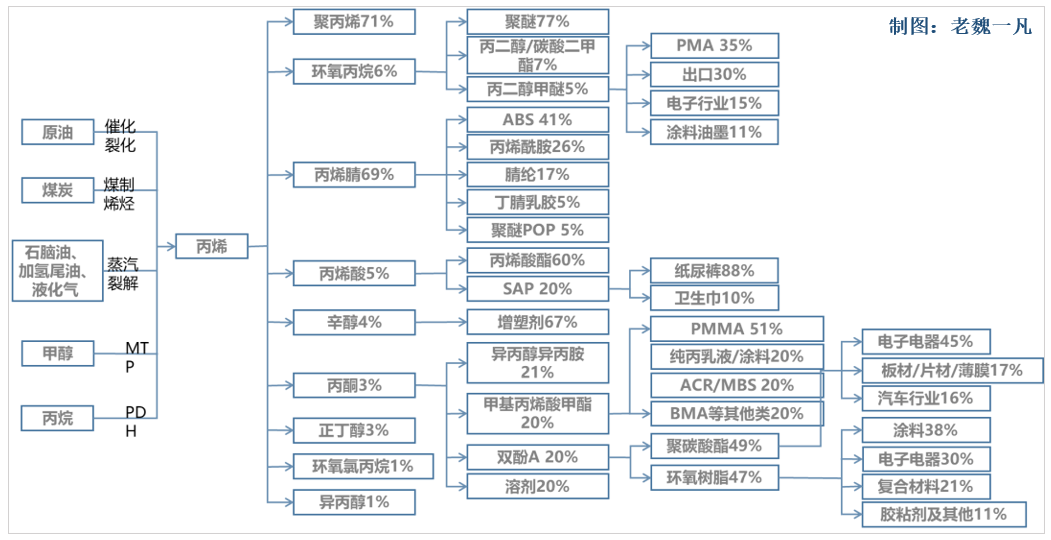

石化碳三产业链

(图片来源:渤海期货研究院)

PP与医疗关联度很大,通过疫情大家认识到口罩是可以用PP生产的,实际上医疗很多产品也是用PP生产的,叫医疗级PP。

大商所上市的品种为拉丝级PP,听这名字就知道是拉成丝,编成袋子的规格,可能用来包装化肥,或者是搬家的编织带。

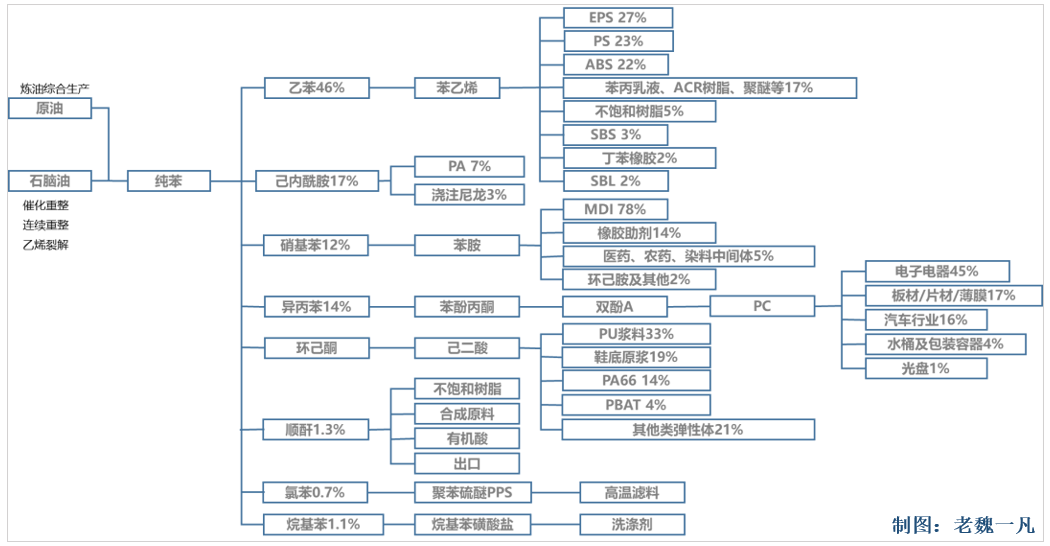

石化芳烃产业链

(图片来源:老魏一凡)

纯苯属于易燃液体危化品,其无色、有毒、易挥发且具有芳香气味,是一种重要的基础化工原料,领域及其广泛,下游最多的产品是苯乙烯,占比39%左右,也可生产合成橡胶、塑料、纤维、染料等。

苯乙烯是一种不稳定的物质,储存条件也相对严格。如果储存温度超过35度,苯乙烯自身会引发热聚合反应,一般出厂的时候会加入阻聚剂。

苯乙烯现货贸易除了长约外大多以纸货交易为主,储存难。库存是显性的,在低库存下可能出现纸货逼空引发期货价格波动的情况,上游纯苯也是通过纸货交易为主。

二苯芳烃产业链

(图片来源:渤海期货研究院)

苯乙烯有两种生产工艺:石油与煤炭,但是煤炭法生产的苯乙烯并未纳入交割标准品,所以期货上交割品以石油法为主。

苯乙烯的下游产品众多,可以生产包装,家电,甚至合成橡胶,苯乙烯是一种极不稳定的化工品,也可以制作气体炸弹。

现在投研竞争有两大趋势:一个是越来越精细化,产业客户与期货公司都不再满足单一产品的研究,希望了解产业链全景,所以研究苯乙烯需要连同二甲苯也进行关注。

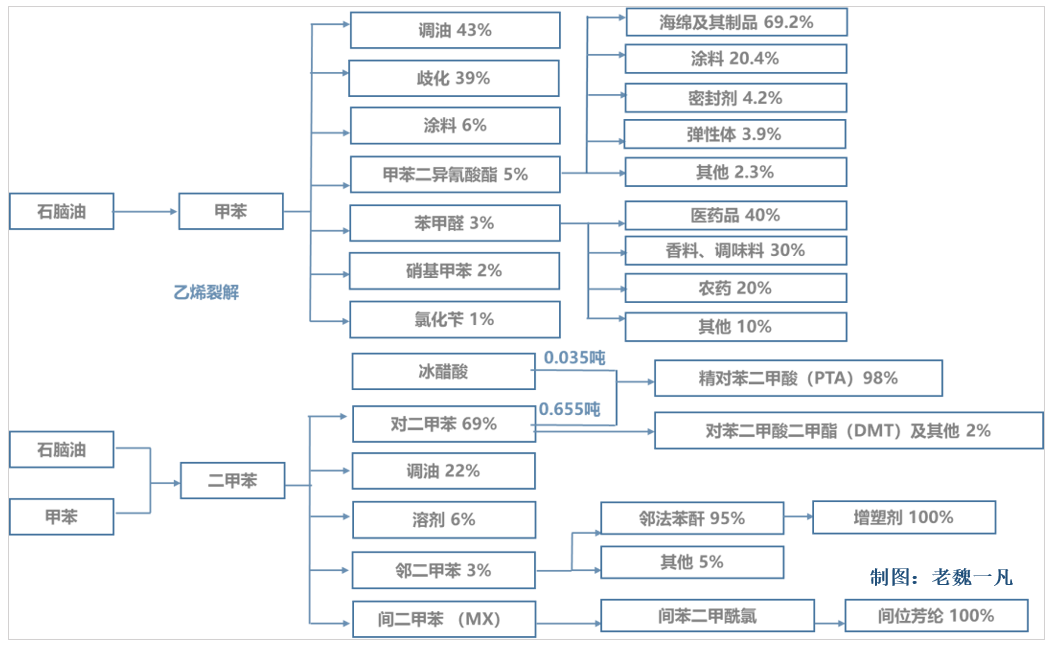

氯碱产业链

(图片来源:渤海期货研究院)

PVC已经不再是那个曾经的少年,现在已经插上了碳中和的翅膀,由于大部分PVC位于西北,环保影响产量。PVC的原料叫电石,听名字就知道很费电,所以电价一动,PVC的成本就会上升,电生产的原料。

PVC主要的下游是生产管道,最近开始大量生产地板出口美国及欧洲,看数据利润不错,下游开始变化。

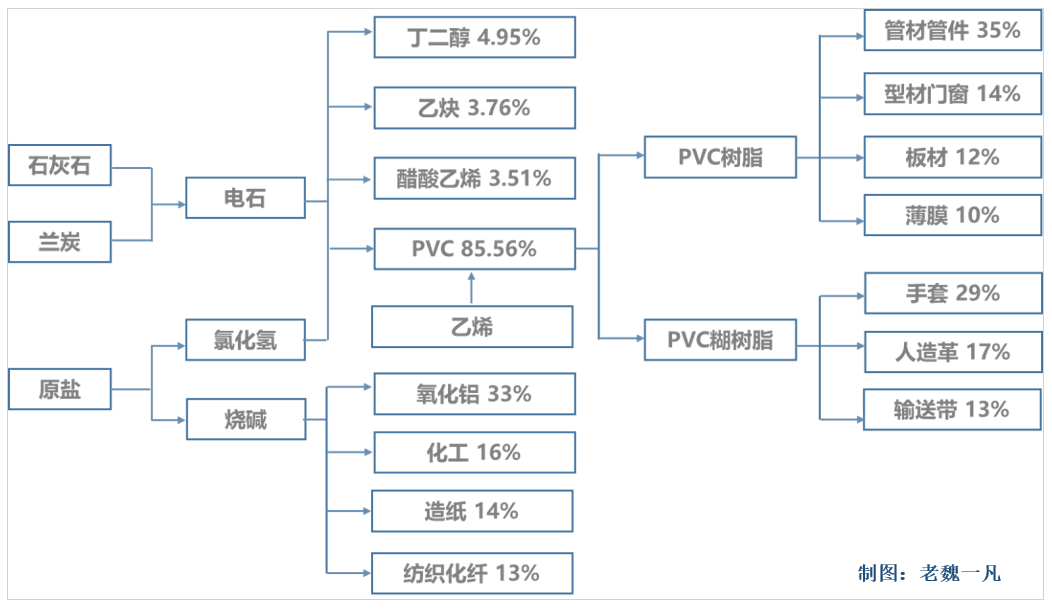

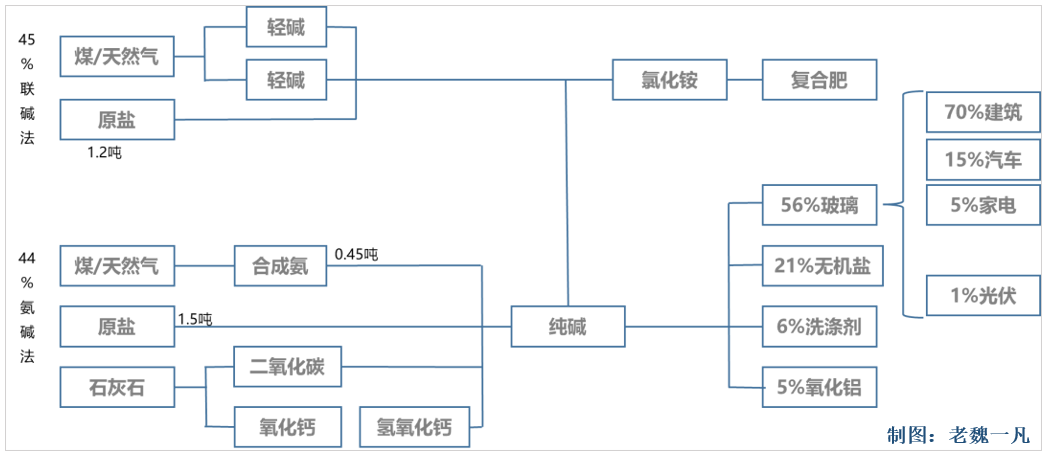

纯碱产业链

(图片来源:渤海期货研究院)

纯碱的原料相对简单,主要是原盐、合成氨、石灰石等基础原料。在我国,由于资源限制天然碱法产能占比只有6%左右,氨碱法虽生产规模大,但原盐利用率低且需要排放大量废渣、废液造成环境污染,联碱法这两种产能占比达45%,略高于氨碱法产能。

纯碱的下游主要是玻璃相关制品,需求占比63%左右,还可用于生产无机盐、氧化铝等。但纯碱在玻璃生产中的成本占比较小,只占18%左右,所以两者价格联动性并不高,相较之下重油对玻璃的成本压力影响较大。

纯碱的原料来源相对简单,主要还是原盐与动力来源,除了上图的两种工艺外还有天然碱生产来源,并且产能巨大。纯碱大部分产能用于生产玻璃,其它可以用于食品及氧化铝、无机盐等领域,纯碱的成本在玻璃的成本中占比并不高,甚至不如制造费用及燃料油的成本大,所以两者只是上下游关系,并无数据上高相关性。

纯碱生产是放热反应,所以在夏季高温经常要检修。

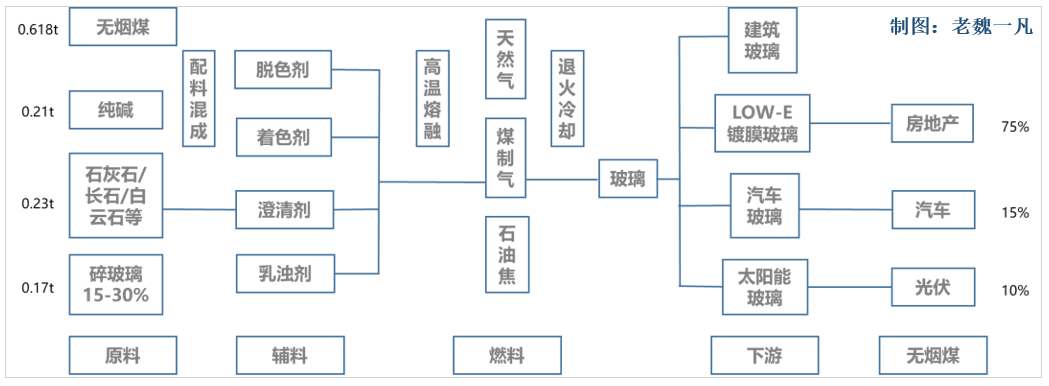

玻璃产业链

(图片来源:渤海期货研究院)

玻璃产业链特点:玻璃产业链装置停产以及重启费用较为昂贵,一旦点火需持续生产。玻璃的传统需求以建筑和汽车玻璃为主,近年光伏玻璃需求处于增长势头。

玻璃的生产成本中纯碱占比在20%左右,纯碱并不是影响玻璃成本最核心的因素,燃料和制造费用成本占比较大。

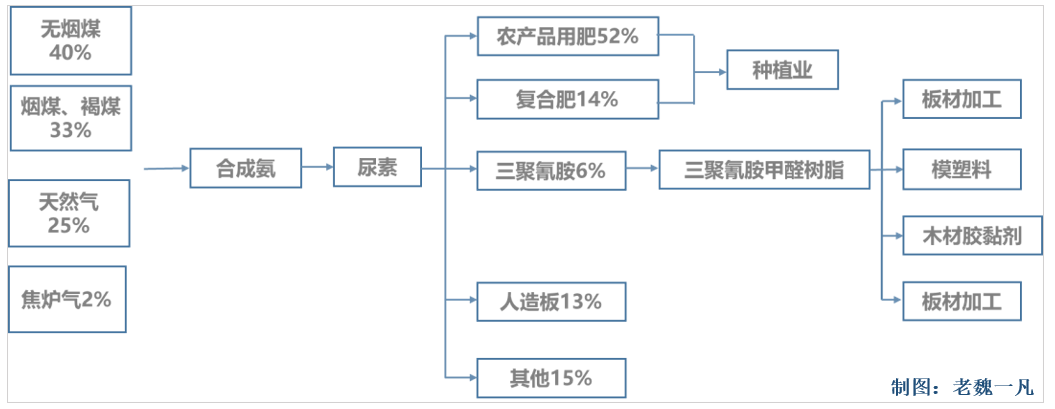

化肥-氮肥产业链

(图片来源:渤海期货研究院)

尿素的生产来源有三类:煤炭、天然气、焦炉气。尿素的生产原料来源与甲醇类似,国内有10%的装置是同时生产化肥与甲醇。

尿素的下游需求分农业需求与工业需求,尿素的生产装置受到环保影响比较大,尿素的工业需求仍然不能忽视,尤其是在车用尿素、板材等方面的应用也是比较多,工业需求经常也是成为驱动价格的关键力量。

尿素出口有明显的季节性,主要还是受印度的雨季影响。

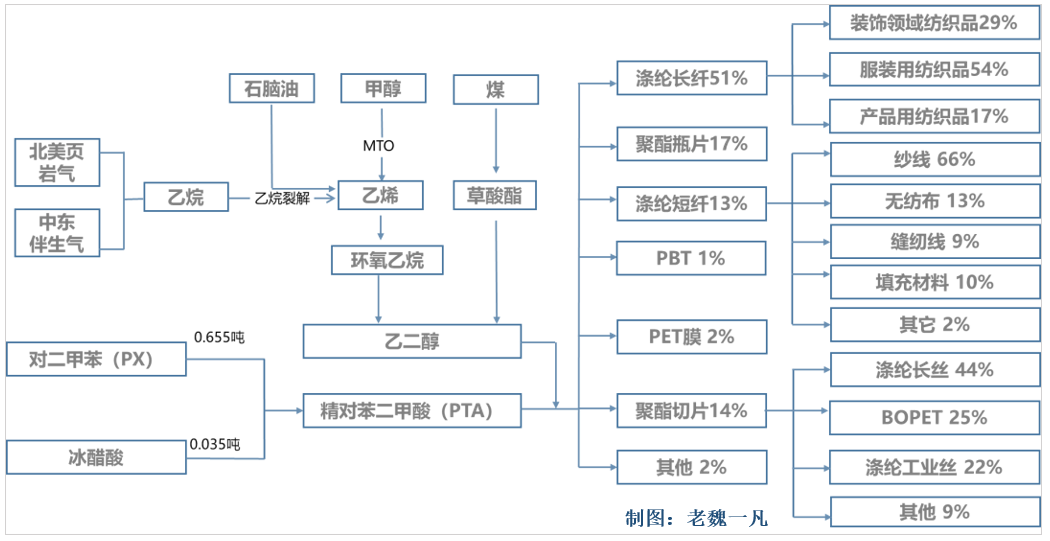

聚酯产业链

(图片来源:渤海期货研究院)

聚酯产业链原料以原油为主,上游PTA的原料PX从石脑油中获取,国内乙二醇通常分为油制或煤制。一吨PTA需要0.655吨的PX,PTA价格受上游成本影响较大。

若PX装置停车故障,即使在PTA产能扩张的情况下,它的价格也可能出现短期的大幅波动。乙二醇与甲醇存在上下游关系,有时价格存在联动性,煤价波动对其也存在一定的影响。

聚酯主要产品是涤纶(长丝、短纤)、聚酯瓶片及聚酯切片,一般在第三季度金九银十期间会迎来需求旺季,国内聚酯行业产能主要分布在江浙地区。

聚酯产业链的原料来源以原油为主,PTA全部只能原油法生产。乙二醇与甲醇经常联动性比较强,二者在煤制乙二醇有上下游关系。PTA的价格波动对于乙二醇经常有比较大的影响,PTA上涨可能引发乙二醇的价格波动,二者下游均为聚酯。

沥青产业链

(图片来源:渤海期货研究院)

国内沥青供应分布主要分为三大块,第一大是中石化,产量占比32%,其原料主要进口中东原油,原料收率约24%-30%,二次炼化装置居多,属于化工染料型复杂炼厂。其次是地炼占比31%,中石油占比30%,两者合计产量占比60%,大部分为简单燃料型炼厂,主要进口马瑞原油,一次简单常减压分流为主,跟随炼油利润(柴油和沥青)切换开工。

聚烯烃产业链

(图片来源:渤海期货研究院)

聚乙烯是以乙烯单体聚合而成的聚合物,按分子质量、链结构以及聚合方式可分为高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)及线性低密度聚乙烯(LLDPE),是五大通用合成树脂之一(PE、PP、PVC、PS、ABS)。

PE具有良好的抗张强度、抗穿刺和抗撕裂能力,因此薄膜是其最大的下游消费领域,对应的行业为农业、食品包装行业、快递包装行业等。聚丙烯(PP)为结晶形高聚物,在通用塑料中PP最轻。相比PE,PP的综合性能最优。

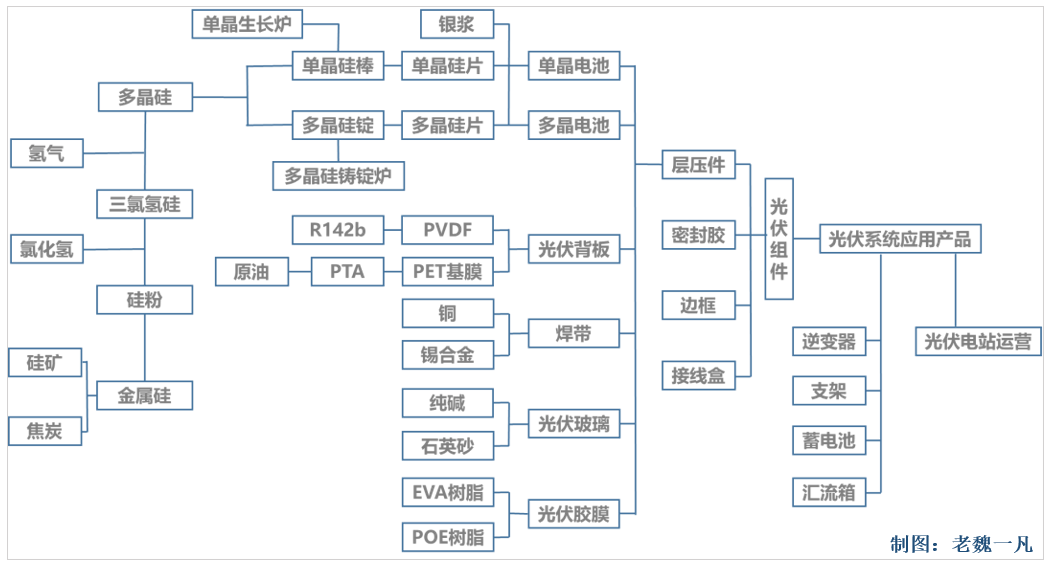

光伏产业链

(图片来源:老魏一凡)

光伏产业可以分别为硅料、硅片、电池、组件和光伏系统等环节,其中硅料与硅片环节为产业上游,电池片与光伏组件为行业中游,下游为发电系统。

在硅料环节,工业硅被提纯成为光伏级多晶硅料;在硅片环节,多晶硅料被加工成为单晶硅棒或多晶硅锭,再经过截断、开方、切片等工艺,得到单晶硅片或多晶硅片;在电池片环节,硅片经过制绒清洗、扩散制结、刻蚀、化学气相沉积和丝网印刷、烧结等步骤,得到硅基光伏电池片。

在组件环节,光伏电池片将与光伏胶膜、光伏玻璃背板等组装在一起,得到可以应用于下游光伏电站的光伏组件。

电池片是太阳能发电的核心部件,通常分为单晶硅、多晶硅、和非晶硅电池片,由于晶体硅电池具有光电转换效率高、工艺成熟、原料储量丰富等优点,因此目前晶体硅电池片占有主要市场份额,并且以单晶硅为主。

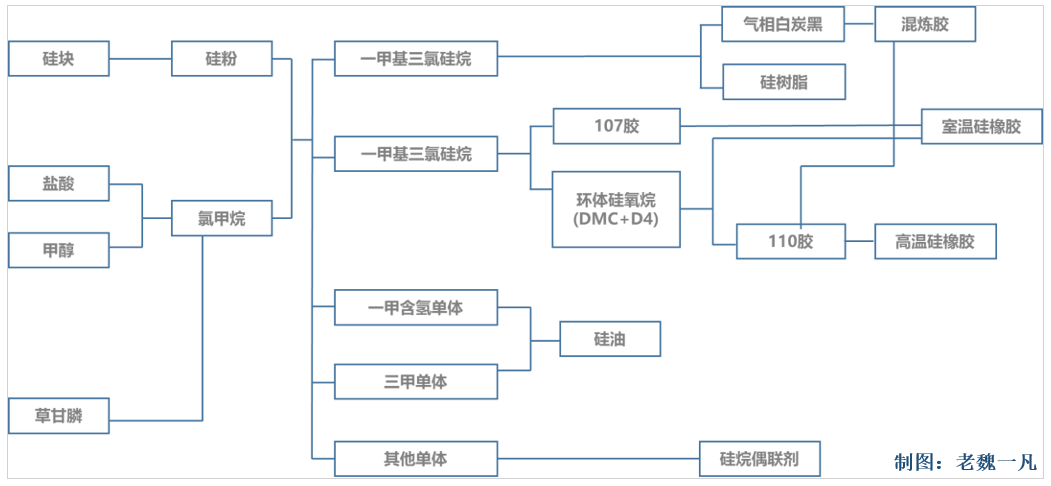

有机硅产业链

(图片来源:渤海期货研究院)

有机硅行业产业链主要为“有机硅原料—有机硅单体—有机硅中间体—有机硅产品”。有机硅行业上游主要是金属硅、氯化氢、氯甲烷等基础化工原料,有机硅中间体经聚合得到硅橡胶、硅油、硅烷偶联剂和硅树脂等终端产品。其中硅橡胶和硅油占比最大,分别达到66%和22%。

二甲基二氯硅烷是有机硅工业中最广泛生产的单体,其上游原料是金属硅和氯甲烷,下游合成有机硅DMC、有机硅D4等中间体,然后再用于生产硅橡胶、硅树脂、硅油等终端产品。

其中硅橡胶占比最大,达到66.9%,但其特殊的性质作为材料助剂,应用领域众多,覆盖建筑建材,电子电器,航空航天,日化,纺织印染,新能源汽车等各大领域。

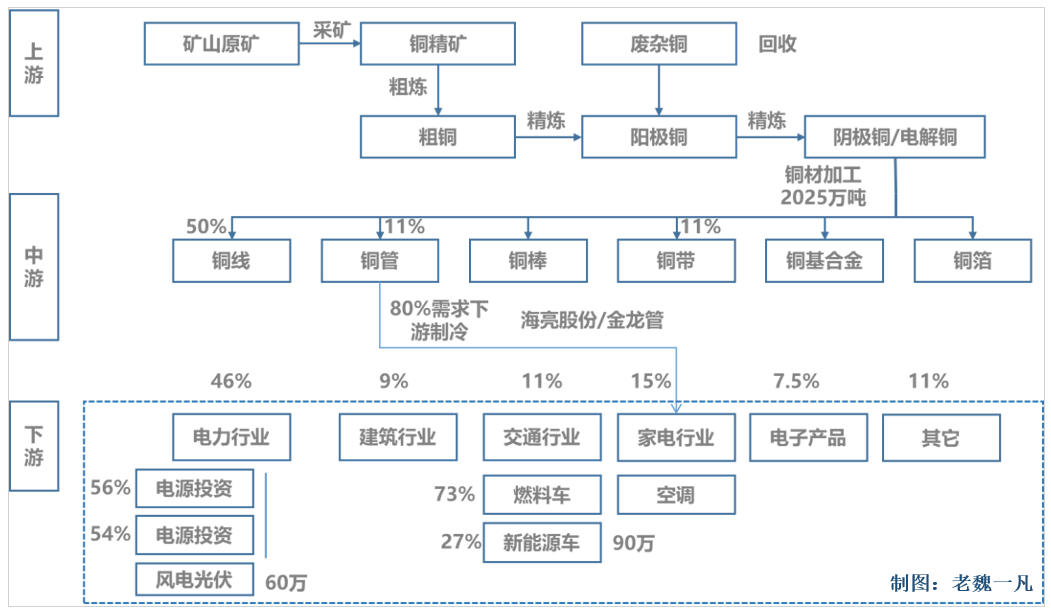

铜产业链

(图片来源:渤海期货研究院)

在铜产业链中,上游为原料端,主要是对矿石进行采选,通过工艺将矿山原矿处理为铜精矿;中游为冶炼端,炼铜工艺分为火法冶炼和湿法冶炼,目前主流工艺为火法冶炼,即将铜精矿粗炼为粗铜,再通过火法精炼为阳极铜,最后再将阳极铜电解精炼为阴极铜/电解铜。

中游为加工端,就是通过不同工艺,将阴极铜/电解铜加工为不同形状的铜材,其中加工成铜线的占比最大在50%。

下游为终端,就是被加工成产品的铜材进入消费终端,广泛应用于电力行业、建筑行业、交通行业、家电行业、电子产品等。

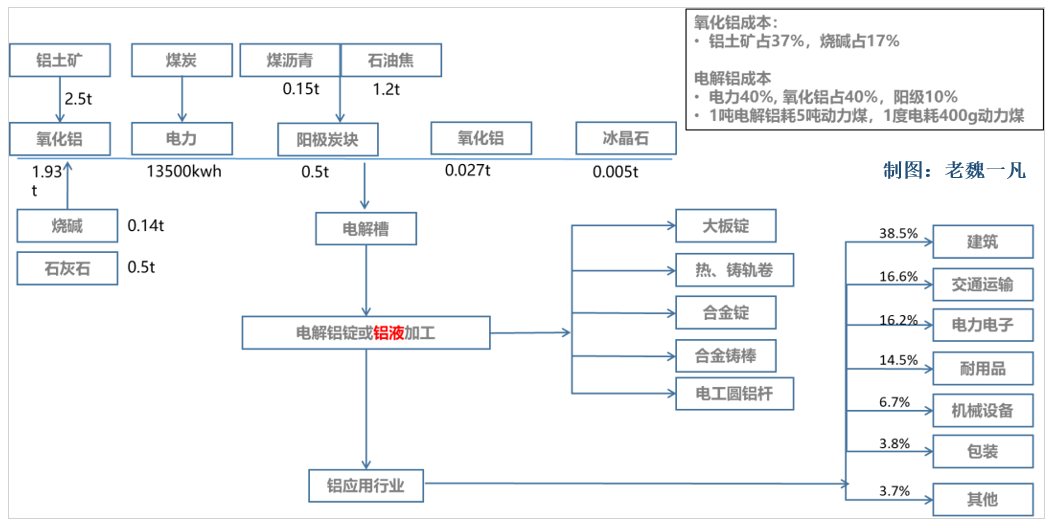

铝产业链

(图片来源:渤海期货研究院)

铝产业链以电解铝为核心,分为“铝土矿-氧化铝-电解铝-铝材”四大环节。

铝产业链特点:生产原料单一。铝土矿是生产氧化铝的主要原材料,氧化铝又是生产电解铝的唯一原材料。

生产工艺单一。全球超过90%的氧化铝采用拜耳法(碱法)生产,原铝(电解铝)则全部采用熔盐电解工艺生产。

铝土矿主要集中在几内亚、澳大利亚、越南、巴西和牙买加五个国家,这五个国家的储量占全球储量的72%。铝的市场前景广阔。随着“节能减排”和“可持续发展”理念的推广,铝作为绿色材料,其市场需求预计将继续增长。

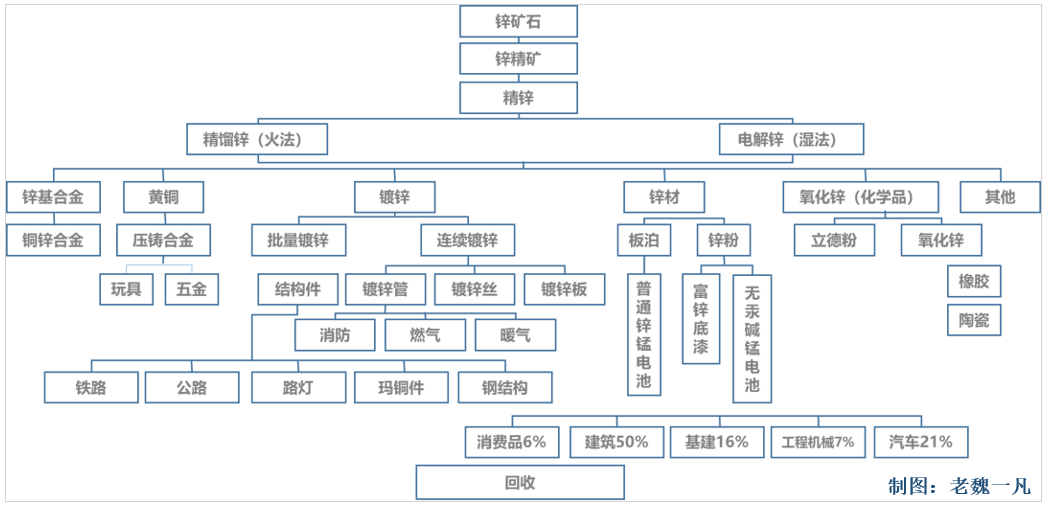

锌产业链

(图片来源:老魏一凡)

锌产业链特点:

锌精矿以加工费(TC/RC)的方式计算,锌金属价格和加工费(TC/RC)的高低是影响矿山和冶炼商收入的主要因素。TC/RC(Treatment and refining charges for Processing concentrates),指将锌精矿转化为精锌的处理和精炼费用,是矿山商和贸易商向冶炼厂支付的、将锌精矿加工成精锌的费用。

当TC/RC高时,代表锌精矿的供应充足,冶炼企业能够在谈判中占据主动;当TC/RC低时,代表矿山在对冶炼厂的谈判中占据主动,其支付的TC/RC就会降低。

国际贸易中的锌精矿价格计算公式为:每千吨精矿价格=LME锌金属月平均价格*锌精矿品位*回收率-加工费,由于LME的价格是由市场确定,锌精矿的品味和回收率较为固定,加工费TC/RC成为锌井矿价格变化的核心因素。

锌价的高低和采选、冶炼成本是影响行业整体盈利的两大关键因素,而加工费TC/RC的高低或者说精矿价格的相对变化,是影响矿山与冶炼厂行业利润的核心。

当金属价格上涨、加工费上升时,锌精矿产能处于扩张阶段,然后锌库存会显著增加,当库存积累到一定阶段,金属价格下降,加工费水平下降,产能逐渐减少,库存下降。

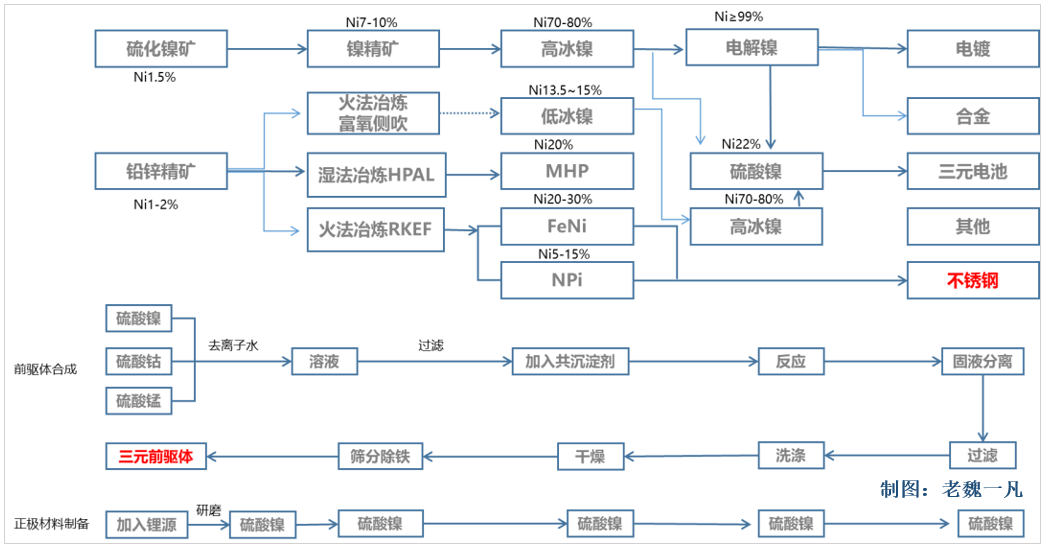

镍产业链

(图片来源:老魏一凡)

镍产业链可以分为矿镍资源(硫化镍矿和红土镍矿)、中间品(如高冰镍、氢氧化镍钴等)、原生镍产品(包括硫酸镍、精炼镍、镍铁等)。下游应用领域主要包括电镀、合金、不锈钢等多个方面。

上游环节来看,硫化镍矿因品位较高而作为镍矿冶炼的传统原料。通过成熟的火法冶炼工艺,可以得到高冰镍,进一步用于生产电解镍和硫酸镍。硫化镍主要分布于亚洲的南非、北美洲的加拿大、俄罗斯、澳大利亚以及中国等。

中游环节来看,镍中间品具有多样性,因此,通常将镍的供需格局划分为三条主线:一是镍铁-不锈钢中间品,二是硫酸镍-三元正极材料,三是精炼镍-镍基合金和电镀。

镍铁和精炼镍是不锈钢用镍的主要原材料。硫酸镍的下游需求主要集中在三元正极材料领域,镍与钴盐、锰盐协同生产的三元前躯体,被用作三元动力电池的正极材料,其性能直接关系到电池的能量密度安全性和寿命等关键指标。

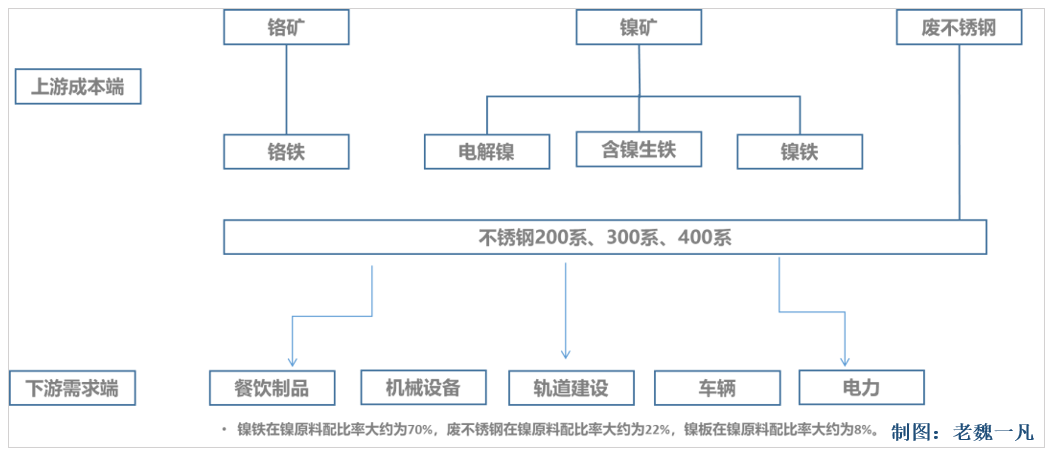

不锈钢产业链

(图片来源:老魏一凡)

不锈钢的产业链上游以采集铁矿石、镍矿石、铬矿石和锰矿石等生产原料以及对生产原料进行初步处理和提炼为主;中游是上游采矿所获得的矿石的冶炼和进一步对矿石进行混合、加工和压延等过程,最终形成不锈钢的中间产品,包括板卷、型材、管材、带材四大类;下游应用于餐饮制品、机械设备、轨道建设、车辆、电力等。

我国不锈钢产业链主要分布在东部沿海地区,尤其是广东、山东、浙江等地,其次是在江苏、江西、湖北等地区,总体来看,不锈钢产业生产企业众多,全国多个省市均有一定数量的不锈钢厂商参与布局。

未来产品体系向400系布局为主要趋势。400系不锈钢产品含镍量低,生产该产品能够节约大量的镍资源,此外,国内对环保理念愈发重视,200系废钢回收问题日益棘手,加上行业集中度的逐步提高,400系终将逐步取代200系,400系不锈钢产品占比将由较大的增加。

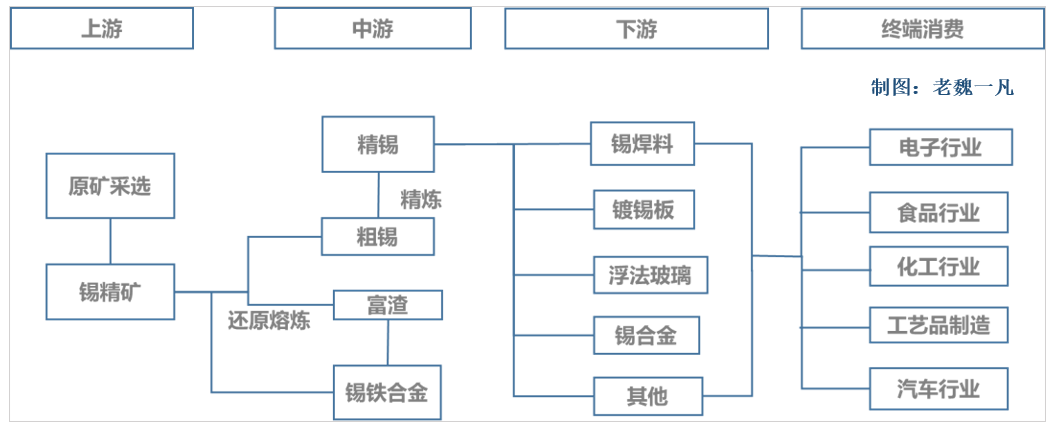

锡产业链

(图片来源:老魏一凡)

锡的全球产量和主要生产地在中国、印尼、秘鲁、玻利维亚和布隆迪等国。其中,中国和印尼是最大的两个锡矿产出国。我国锡矿资源储量高度集中,超过半数的锡矿资源集中在于云南地区,其余大多部分在广西、湖南、江西、内蒙古等省区。

进出口方面,中国海关数据显示,我国进口的锡主要来源于缅甸、印度尼西亚、玻利维亚和马来西亚。其中,缅甸进口占据了绝大多数份额。

终端消费方面,电子行业是锡消费的主要行业,消耗了大约半数的锡。此外,建筑行业、汽车行业、食品行业、化学行业和工艺品制造也是锡的主要消费行业。

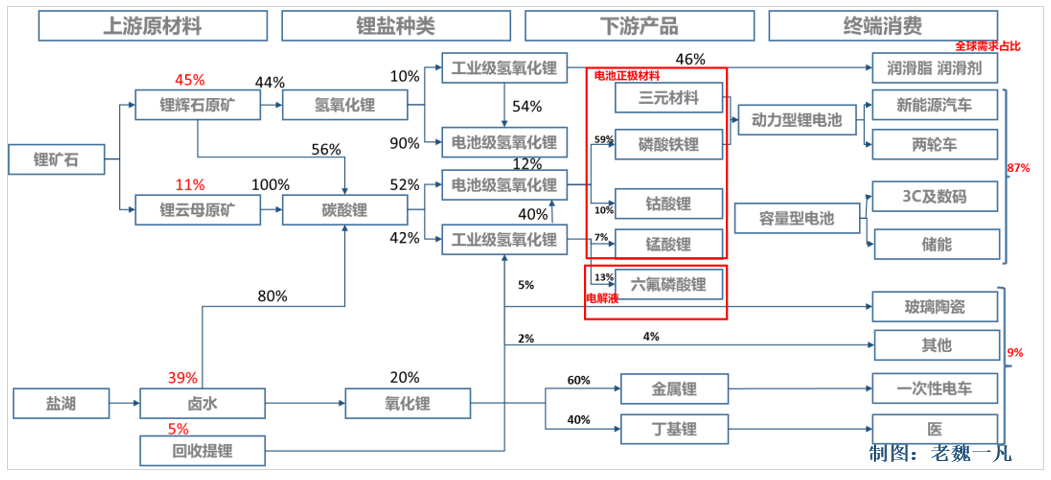

碳酸锂产业链

(图片来源:老魏一凡)

碳酸锂产业链特点:

从地区看,我国碳酸锂生产区域高度集中于原材料产地。江西、四川、青海三省分蘖为锂云母、锂辉石、盐湖卤水的资源集中分布地,碳酸锂常年生产常年销售,不存在季节性断产或断销的情况。

但碳酸锂生产供应上呈现一定的季节性特征。1至2月,由于青海盐湖结冰、企业例行装备检修、春节放假等因素,国内盐湖产量普遍下降30-40%。3月后,随着气温产量迅速回升,直到6月开工率达到顶峰。7月后,由于夏季高温,碳酸锂产量小幅下降,但直到12月仍保持较高产量。

碳酸锂生产企业的产能提升周期较长,锂盐行业上游扩产速度较下游偏慢。一般而言,新建锂辉石、锂云母冶炼工厂需要2至3年左右,产能爬坡至满产又需要1至2年左右;新建盐湖提锂工厂整个过程则需要5至7年。碳酸锂下游正极材料扩产最短仅需6-10个月。

白糖产业链

(图片来源:渤海期货研究院)

白糖产业链特点:

食糖的主要生产国有巴西、印度、泰国以及我国广西等地,由于所处纬度和气候不同,世界主要食糖输出国的制糖生产期(糖料收获期)不同。我国食糖的生产销售年度从每年的10月到次年的9月,开榨时间由北向南各不相同。一般来说,我国制糖生产期从11月至次年4月。

白糖价格与原油价格呈现正相关关系。当原油价格高企时,企业会更倾向于将赶着制成乙醇,从而降低白糖供给,提升糖价;当原油价格较低时,企业便会倾向于制成白糖,增加白糖供给预期,从而压制了白糖价格。

由于国内外白糖价差较大,所以从国外大幅进口白糖,再到国内抛售,利润非常可观,我国为了保护国内糖价及相关企业利润,对白糖采取了进口配额制度。如果当下供需失衡,国家便会通过收储与抛储政策寻求平衡。

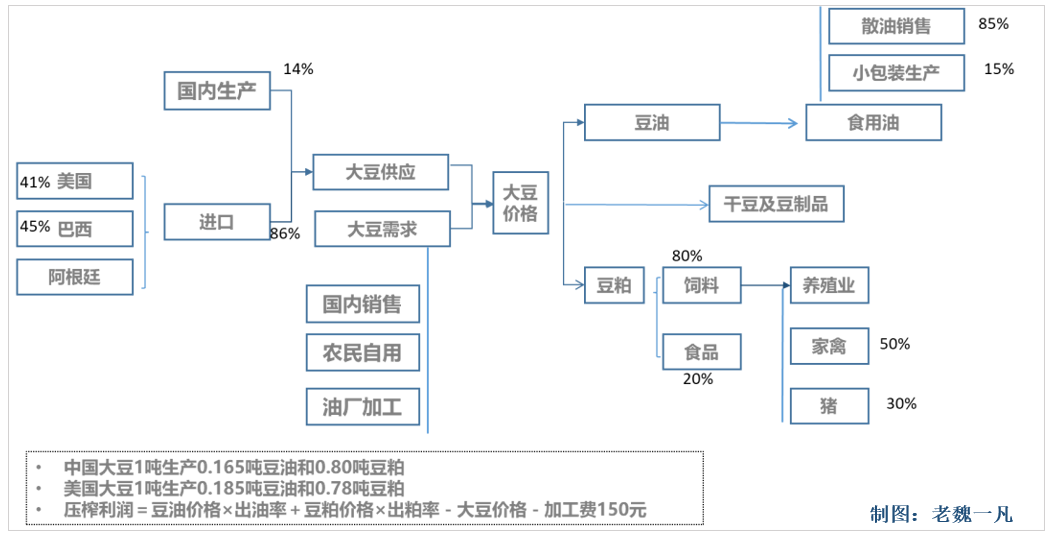

大豆-豆粕-豆油产业链

(图片来源:老魏一凡)

大豆豆粕豆油产业链特点:

我国豆粕原料大豆,来源途径分为国内采购和国外进购两种。我国大豆对外依存度高,进口量占总供给的86%,进口市场主要是巴西、阿根廷和美国。

美国大豆的种植季节从春季4-5月开始,9-10月收获;巴西大豆播种从10月开始,收割大约从3月开始;阿根廷略晚,大豆种植通常在10月中旬开始,11月是主要种植月,收割从4月到5月。

豆粕价格上涨会导致生猪养殖行业成本上升,下游生猪价格主要受供需关系影响,饲养成本更多是影响生猪价格的底部区间。

原油价格的暴跌可能会导致豆粕价格跟跌,反之亦然。因为原油价格下跌会导致燃油价格下跌,从而降低了耕作和运输成本;而原油价格上涨则是推升运输成本,尤其在运力紧张的农作物收获上市时节表现的尤为突出。

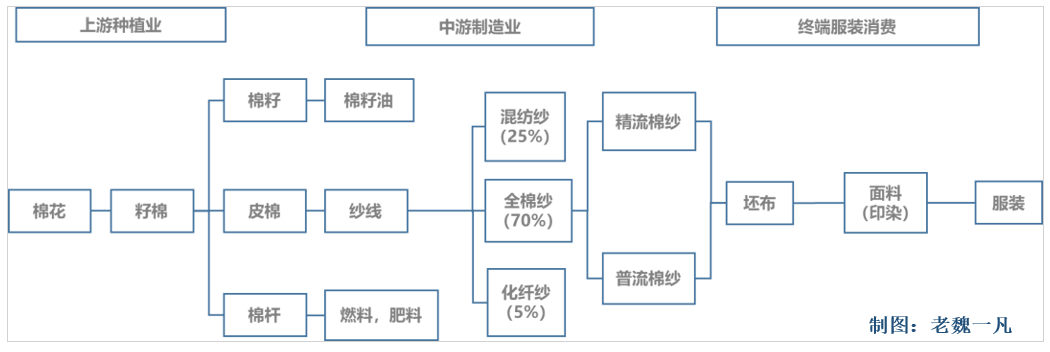

棉花产业链

(图片来源:渤海期货研究院)

棉花产业链特点:

棉花生长周期分为播种期、苗期、蕾期、铃期和吐絮期。中国棉花产地主要分布在新疆、长江流域和黄河流域,棉花产业持续向新疆集中,而内地持续萎缩;中游为棉花制造业,下游为终端服装消费,产业链主体包括棉农、轧花厂、流通商、服装加工商和贸易商等多个主体。

中国棉花进口数量明显大于出口数量,中国是全球棉花重要的进口国之一。随着中国经济的发展,中国棉花需求量增长趋于平缓甚至下降,每年仍然需要大量进口。

天气条件对棉花生产至关重要。恶劣的天气条件,如干旱、风暴或寒冷天气,可能会导致棉花产量下降,从而推高价格。季节性因素也会影响价格,因为棉花是按季节生长和收割的。

棉花是国际商品,其价格通常以美元计价。货币汇率的波动可以影响国际贸易和棉花价格。如果美元走强,棉花价格可能上涨,因为外国买家需要支付更多的本地货币来购买美元定价的棉花。全球事件和自然灾害,如地缘政治紧张局势、贸易争端、气候灾害等,都可能对棉花期价产生短期或长期的影响。

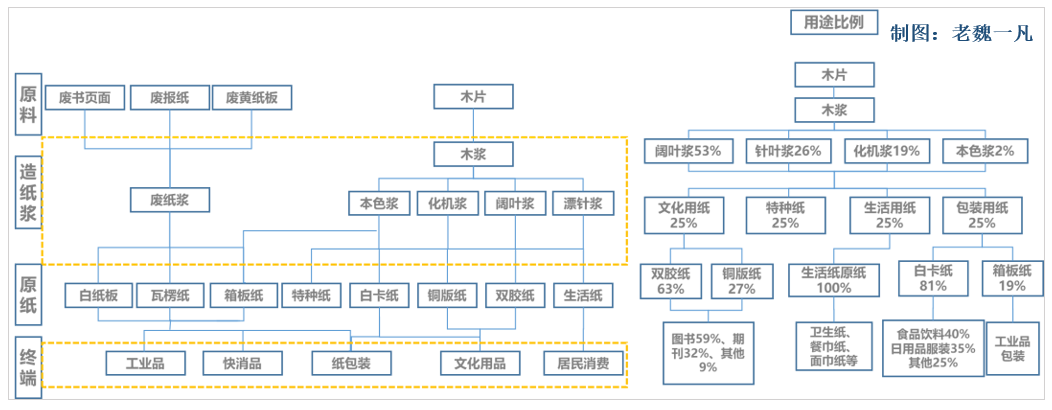

纸浆产业链

(图片来源:渤海期货研究院)

纸浆产业链上游环节为原料种植业、废纸回收业;中游环节为纸浆加工生产业;下游环节为造纸业以及终端应用环节。造纸行业具有技术资金密集、规模效益显著、资源依赖及消耗高、行业集中度相对分散等特点。

中国森林资源分布较为集中,主要集中在东北、东南和西南地区。目前中国木材资源相对缺乏,使木浆行业从根源上收到限制,因此中国木浆主要依靠向加拿大、巴西、印尼、美国等国家进口,出口国主要通过将木材制作成纸浆板的形式运输至中国。

废纸浆是国内最大的造纸原料。目前,中国大部分废纸制浆原料来自于本国,由于国内“禁废令”的颁发,且近年来国产废纸制浆比不断上升。

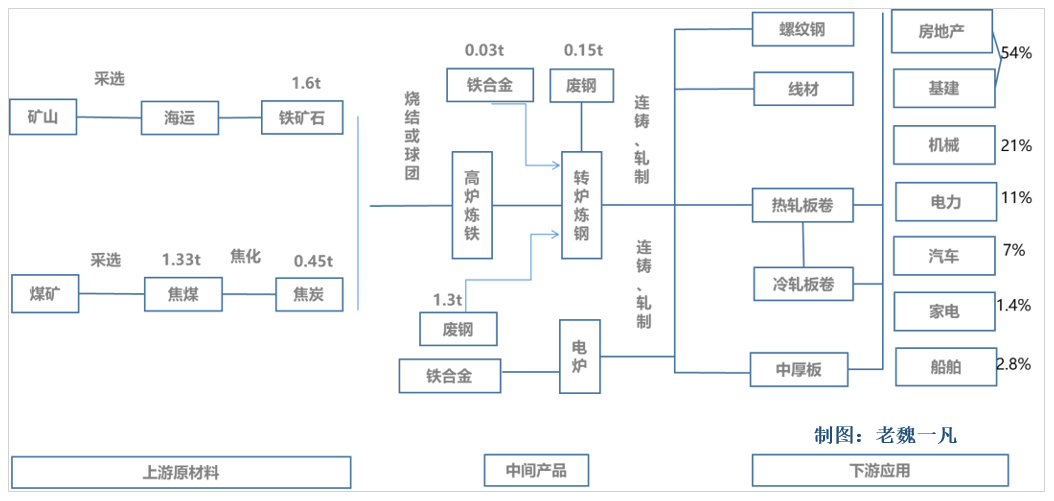

钢铁与焦化产业链

铁矿石量价是钢铁行业上游的成本端,对行业成本控制和盈利影响较大。全球铁矿石储量稳定,澳俄巴拥有全球近半储量。我国是全球铁矿石的主要需求国,铁矿石进口来源主要是澳大利亚、巴西、南非、印度。全球大多数优质铁矿被四大国际矿业龙头企业必和必拓(BHPBilliton)、力拓(RioTinto)、淡水河谷(Vale)以及澳大利亚FMG(FortescueMetals Group)所垄断。我国铁矿石分布较广,集中开采难度大,行业集中度低。

2023年我国铁矿石进口量11.26亿吨,同比增长6.6%,约75%铁矿石需要依赖进口。2023年我国钢材出口量大于进口量,钢材主要出口前十的地区为越南、韩国、泰国、菲律宾和土耳其等,合计出口量4730万吨,占总出口量的51.78%。

钢材消费主要在房地产、基建和制造业等固定资产投资较大的领域。房地产和基建消耗占比约61%,以长材和型钢为主;工业设备消耗占比约22%,以热轧和中厚板产品为主;汽车用钢占比约9%,以热轧和冷轧产品为主。

家电行业占2%,以冷轧为主,因此这些行业的发展影响用钢的需求。房地产行业用钢需求在整个钢铁行业下游需求中占比最高,自2020年三道红线以来,房地产行业景气度持续低迷,对钢铁行业需求负面影响较大。

焦煤焦炭产业链

(图片来源:渤海期货研究院)

焦煤焦炭产业链特点:

煤的开采一般分为地下开采和露天开采。焦煤因为要用来炼焦炭,需要是煤化程度高、结焦性好的烟煤,焦煤比较稀缺,我国炼焦煤储量占我国煤炭总储量的20%-25%。

炼焦煤作为生产焦炭的主要原料,占焦炭生产成本的90%左右,因此其价格走势能很好地反映焦炭行业成本的变动情况,对焦炭价格具有较强的引导作用。在焦炭的生产中,主焦煤的配入比例一般存在下限要求,一般比例为30%-50%,即每生产2吨焦炭大约需要消耗焦煤1.33吨。

焦炭作为炼钢过程中仅次于铁矿石的第二大生产原料,钢铁行业的消费近年来也占据了焦炭消费的80%左右,当下游钢铁行业景气度上升时,钢厂利润增加,产量提高,就会带动焦炭需求,并抬高焦炭市场价格,反之,焦炭价格将会下跌。

以上是我们为大家整理的大宗商品产业链图,我们再回到康波周期,回到1973年英国与美国的经济接下来是如何演绎的呢?

1973年大滞胀欧美国家政府束手无册,新领导人上台,她说,为首是打压通胀:

铁娘子绝不掉头!

欧美国家高利率最终引发房地产崩溃,英国数百万人失业,康波萧条期持续到1980年,整整持续了7年,注意是7年!

(图片来源于网络)

1982年英国经济最终才复苏,我们想象一下,如果一名英国大学生,刚毕业就进入康波萧条的大经济周期,他在人生最辉煌的青春时期如何度过?

人生就是一场康波!

美国在上一轮康波萧条的高通胀的时候,反而开始进行贸易限制,先对自己小伙伴下手。

在1973年当美国人陷入通胀的麻烦时,日本人是美国最大的贸易伙伴,美国要求日本“自愿”减少出口钢铁到美国去。

1973-1978年日本外贸出口受到美国的干涉,船舶订单量下降90%,日本造纸厂半闭七分之一,美国要求日本去落后产能,日本开始转向生产高精机械行业,这与2024年耶伦鼓吹限制咱们产能是不是如出一辙?

(图片来源于网络)

从康波周期来看,滞胀之后是萧条,欧美国家在高利率下也无法逃脱康波周期的大循环,但是大宗商品却将迎来它的高光时刻,大波动是康波萧条期的最大特征,欧美大动荡将会持续加剧,这是不以人的意志为转移。

我们将会看到国外政治与经济、军事的高波动率时刻,全球经济这艘大船开始进入波涛汹涌的风高浪急时期!

资金将会重新对商品的货币属性定价,美元再度陷入60年前康波萧条期的不信任阶段,商品的货币属性王者归来。

黄金,铜、原油、油脂、比特币等商品开始宏观定价时代。美国的高通胀+高利率与其它国家的低通胀+低利率,这种劈叉60年一遇,它会依靠趋势的力量进行再平衡,将是国与国利润重新分析,产业链与产业链利润重新分配。

它一定是在商品中掀起巨浪,是一个3亿经济体的循环与15亿经济体循环的跃迁,如原子不同量级变化那样,需要强大的能量,同时引发极大的震撼。

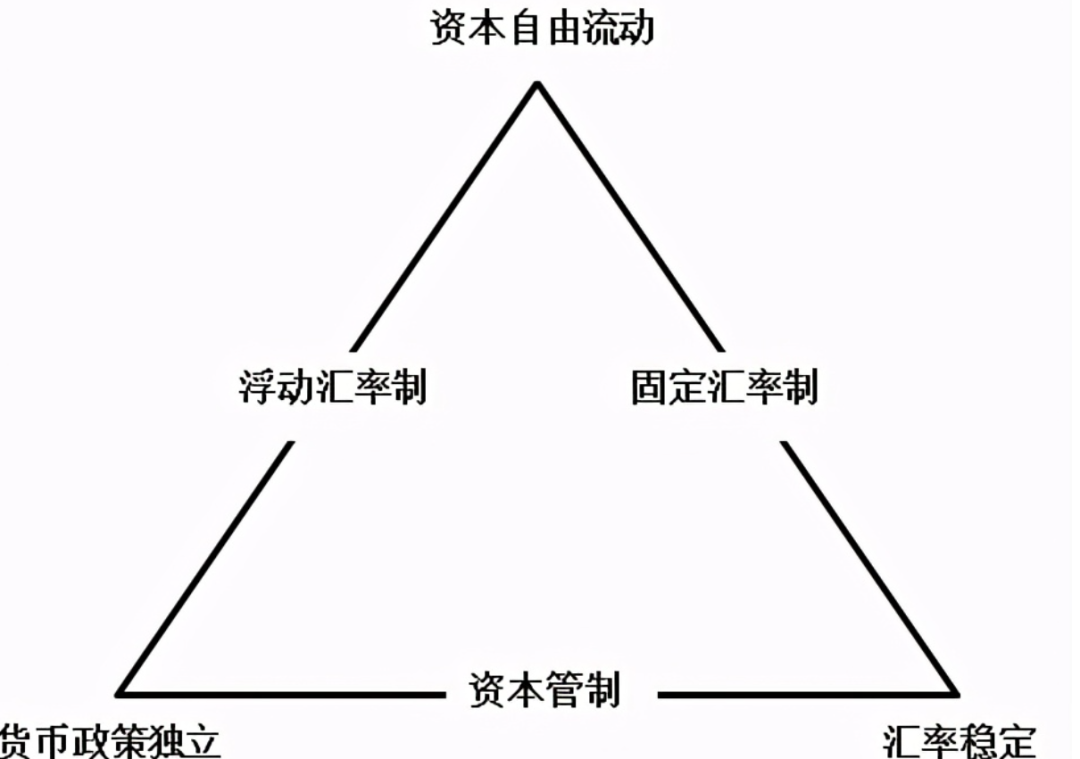

汇率,利率,通胀的关系中,有著名的“不可能三角关系”。

(图片来源于网络)

高通胀引发的高利率不可持续,这样的经济体需要支付高昂的利息支出,为了维持自身的能量循环,通常会有武林中的吸星大法一样,会在汇率层面展开。纵观全球的外汇关系,日元极有可能是最容易被撕开的点。

美元长期来看,有比较大的贬值压力,市场对其不信任的压力增加。

上一轮甲子,上一轮康波周期的萧条期,布雷顿森林货币体系瓦解,是日元做出极大的牺牲,签订了广场协议,维持了美元持续60多年的辉煌。

2006年,一位才华横溢的证券基金经理,写过一篇《货币战争与人民币战略》的文章,其中预测了在2019年之后,经济体将形成两大龙头共存的局面。

同时预测了2025年日元要做出痛苦抉择,因为美元可能在康波又一轮萧条期遇到信任危机,我们看到2024年日元已经开始大幅贬值。

我们经常在思考,为什么他们能够提前20年做出如此精准的预测?

唯一的解释是,经济的循环是有周期规律,它是不以人的意志为转移,而无论是外汇,还是商品,都遵从康波周期运转规律。

君以此始,必以此终!《左传》

如果日元遇到问题,那么从外汇到股市,再到国债与商品的将大幅波动,高通胀与低通胀的关系需要再平衡,商品的康波周期也会从萧条进入复苏,经济再进入60年的新循环。

关于商品与汇率的关系,我们这里不再一一展开,即需要较长的篇幅。但是这一场没有硝烟的战争已经开始,它将极大影响商品的价格趋势,商品是是货币的反面。

大宗商品的宏观定价时代已经到来!

大宗商品的将是未来十年资本竞相角逐的战场,号角已经吹响,金钱永不眠,你准备好了吗?

版权声明:文章版权归原作者所有,部分文章由作者授权本平台发布,若有其他不妥之处的可与小编联系。